Camilo CasteloBranco

VINGT HEURES DE LITIÈRE

Traduction de René Biberfeld

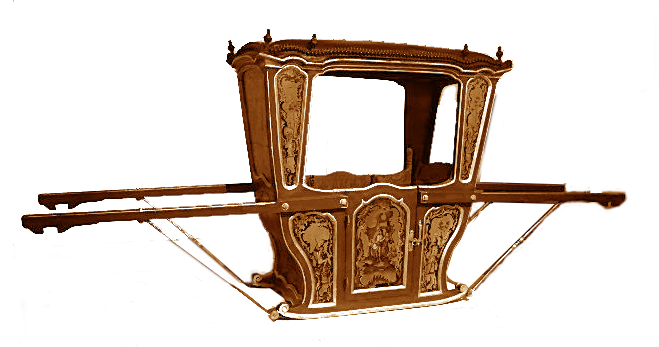

Image : Museo dos Coches - Lisboa

|

Le progrès est un gouffre.

La litière [1]

se débat déjà dans la gueule du monstre.

L'heure fatale va sonner ! D'ici peu, la litière va disparaître de la

face de l'Europe.

Le dernier refuge de l'ancienne, c'était le Portugal. On

ne l'a même pas laissée ici, dans ce magasin d'antiquailles ! Même pas

ici ! La pauvre, toute décrépite, couverte de poussière et de sueur,

vieille de sept siècles, frissonne, saisie d'effroi, elle écoute

l'horrible frémissement du wagon, qui fait battre les ailes crépitantes

de l'infernal hippogriffe.

À mesure que la vapeur taillait les plaines, elle

franchissait, épouvantée, les défilés pour se cacher. Mais la boucharde

et la ratissoire ont gravi les pentes raides et rocheuses des

montagnes, et la litière, traquée par le char-à-bancs, s'engouffra dans

les sentiers caillouteux, et se blottit à l'ombre du manoir abrupt et

inaccessible au roulement des carrosses.

Et voilà que la contemporaine du Portugal des chroniques

se tord et agonise en lâchant son dernier souffle.

La terre de Dom João Ier et de Nuno Alvares se meurt

avec la litière de João das Regas et de Pedro Ossem!

D'ici douze ans, la litière de location sera une

tradition, même pas perpétuée par la gravure. Dans un recoin de quelque

écurie d'un petit palais, pourriront encore les reliques de la noble

litière, mais ce n'est pas la litière offerte en holocauste au macadam,

à la diligence, à la malle-poste et au rail. C'est elle, c'est la

litière sacrifiée, la litière avec ses deux vigoureux mulets et ses

cinquante stridulants grelots, qui disparaît d'un coup, débitée à la

scie et à l'herminette pour réparer d'ignobles voitures et d'immonde

charrettes. C'est elle que je regrette, parce qu'elle a bercé mes

premières pérégrinations ; parce que du guichet de l'une d'elles, j'ai

vu, en quittant les villes, mes premières prairies, mes premiers bois,

et mes premières montagnes escarpées ; parce que le tintement de ses

sonnettes me mettait l'âme en joie, quand ses résonances festives

interrompait l'après-midi mes cogitations sur ces routes du Minho et de

Trás-os-Montes ; parce que c'est finalement dans une litière que j'ai

trouvé ce livre que vous allez, cher lecteur, feuilleter avec votre

patiente bienveillance.

Il y a quelques années, je faisais le trajet de Vila Real

à Porto. Je suis arrivé, l'âme et le corps brisés, à un hameau caché

dans les falaises du Marão, du nom d'Ovelinha. Le canasson qui m'y

avait amené, s'était mis à siffler en gravissant la pente, de telle

sorte qu'au sommet où l'on crie "Aux roues !", ses poumons se bombaient

avec une telle ardeur, accompagnés d'une toux caverneuse, qu'il n'y a

rien de triste que je puisse ajouter !

Quand je mis pied à terre, je rendis le cheval à son

propriétaire, et me mis à la recherche d'un maquignon qui me louerait

une monture moins poitrinaire jusqu'à Amarante. Revenant à l'auberge,

je trouvai une litière arrêtée, qui était arrivée jusque là. J'ai

demandé à son conducteur s'il s'en revenait. Il me répondit qu'il

conduisait un voyageur. J'ai contemplé la litière avec autant de

chagrin que d'envie, surtout lorsque la petite jument galicienne que

j'avais dénichée se mit à tousser d'une façon plus que significative,

qui annonçait une pousse et une morve royales.

J'ai été surpris dans mes réflexions par le locataire du

véhicule que je convoitais. Ô rayon de lumière !… ô bouffée

d'espoir qui me viens parfumée du paradis terrestre !… C'était mon ami

António Joaquim.

– Toi, ici !? s'exclama-t-il de la fenêtre de l'auberge.

– Oui, c'est moi, ici… et toi ?!

– C'est moi aussi, dans ce royaume des morts, dans ce

vestibule de l'enfer ? Où vas-tu ?

– À Porto, si l'on m'y emmène.

– Qui t'y emmène ?

– Cet emphysème à quatre pattes.

– Sois raisonnable, mon vieux ! Abandonne cette rosse aux

fauves du Marão, et assieds-toi à l'intérieur de cette litière.

Quand je suis parvenu à me convaincre que je ne rêvais

pas, j'éprouvais pour António Joaquim une reconnaissance que j'arrivais

à peine à contenir dans ma poitrine dilatée de joie. Je me hissai

jusqu'à sa fenêtre en grimpant sur le tronc d'une vigne, et lui serrai

la main, en m'exclamant :

– À la vie et à la mort ! Tu m'as sauvé, António

Joaquim ! Cette litière, ces clochettes et ces mulets vont peser dans

la balance de tes actes de charité !

Sur quoi, je descendis en m'accrochant aux branches de ce

cep.

– Cette apostrophe, dit-il, t'a mis sur les genoux !…

Viens prendre un bouillon de poule.

António Joaquim est un homme de quarante ans,

propriétaire, marié, qui réside dans l'un de ses domaines du Minho, aux

environs de Braga.

Il a une biographie sereine, qui tient en peu de

mots, et réconfortante pour qui est habitué aux biographies

orageuses et pleines de rebondis–sements.

Il a entamé des études qui devaient faire de lui un

prélat. Sa sainte mère avait rêvé que son fils recevrait la mitre. Dès

que l'enfant eut appris l'alphabet, elle l'envoya faire ses études à

Braga. Le gamin s'y rendit, contre la volonté de son père, qui ne

pouvait pas sentir les prêtres du requiem ; mais la volonté et le rêve

de son épouse ont prévalu contre la sienne.

À sa cinquième année de latin — un long espace de temps

qui excédait celui fixé par sa mère pour voir son rêve se réaliser

— il partit en vacances, et s'amouracha de la fille unique de

riches laboureurs. Moyennant quoi, le cœur d'António Joaquim connut de

terribles tourments, autant chez lui avec sa mère, qu'en dehors de chez

lui avec un rival, comme on le dira plus tard ; il finit par se marier,

et déposa aux pieds de la galante enfant la mitre épiscopale dont avait

rêvé sa mère, et les connaissances en latin qu'il avait engrangées en

cinq ans, lesquelles, à ce qu'il dit, ne valaient pas plus que la mitre.

António Joaquim est riche. Deux maisons se sont unies qui

donnent, en une année de récolte normale, mis à part le vin, deux cents

chariots d'huile, de châtaignes et de patates. Il élève des poulains,

qui lui ont valu d'être souvent roulé, et lui ont permis de rouler ses

meilleurs amis ; un détail qui ne salit pas le moins du monde la

réputation d'un homme qui fait commerce de poulains. Il engraisse aussi

des bœufs pour l'Angleterre tout en étudiant les inconvénients

économiques de l'exportation des bœufs.

Sa vie se perd en foires, à surveiller ses terres, il se

ménage quelques heures de loisir pour lire des ouvrages d'agriculture,

et il est passé maître en matière de menuiserie. C'est lui qui fabrique

les charrettes de ses enfants, les dévidoirs de son épouse, les râteaux

et les pelles de ses domestiques, il fait aussi des quenouilles, des

fuseaux, et des auges, tout cela à la perfection.

L'on a voulu envoyer António Joaquim au parlement, parce

qu'il présente des aptitudes pour les études économiques, et parle

couramment notre langue en se faisant entendre des gens du peuple. Mon

ami a refusé cette candidature parce qu'il est jaloux de son bien-être,

et dit qu'il n'a jamais reçu un coup de sabot des poulains rétifs qu'il

a apprivoisés : il n'en serait sûrement pas de même au parlement avec

ses collègues. On l'a nommé à d'autres postes officiels, et il les a

tous abandonnés à qui les voudrait, se réservant la gloire de raser de

près, avec la lame affilée de ses épigrammes les mentons des autorités,

dans des articles qu'il envoie, depuis dix ans, dans les gazettes en

signant, d'une façon tout à fait originale : Un fidèle lecteur.

Il n'y a plus rien à dire d'António Joaquim, que j'ai

rencontré à Ovelihna.

Nous avons bu à l'auberge une eau chaude et huileuse dans de

grosses écuelles, dont le fond était décoré de coqs qui avaient l'air

de scorpions. Nous avons avalé des morceaux de poule qui se jouaient du

mécanisme de la manducation, et nous sommes montés dans la litière.

Il était dix heures du matin.

Ici commencent ces vingt heures.

I

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DE LA JUMENT

Tu fais encore des romans ? me demanda mon ami.

– Oui… Sedet

aeternusque sedebit, Infelix…[2] Je fais des

romans, et j'expie les péchés de mes aïeux, dans cet incessant effort

pour faire rouler jusqu'au sommet de la montagne mon rocher et glisser

avec lui au fond de la vallée.

– Tu es bien maigre, mon vieux ! fit-il observer, en me

palpant le cou, avec sans doute le tact magistral d'un homme qui

estimait la nutrition des poulains, à partir des fibres denses et de la

graisse de leur cou.

Renonce à ce mode de vie si tu n'aspires pas à te faire

momifier. Écoute, la nature a produit des hommes, pas des lettrés.

Quand il a chassé Adam du paradis, le Créateur a eu la compassion de ne

pas lui dire : " Tu seras écrivain !" Ce qu'il lui a dit, c'est :" Tu

gagneras ta vie à la sueur de ton front." Considère, mon ami, qu'il est

nécessaire de suer pour vivre. Et l'écrivain ne sue pas : il ne tardera

pas à mourir atrophié, comme je te vois, mon pauvre vieux ! Tu t'es

éloigné des prescriptions de la nature : reprends-toi, et corrige ce

vice.

– C'est là une chose qui ne se corrige pas.

– Veux-tu me dire que l'imagination est un aiguillon ?

Mets des caveçons à ton esprit ; prends ses rênes ; et s'il s'entête,

frappe-le à la tête avec une pierre. L'imagination qui fait des romans,

c'est un talent perdu, comme les talents cachés dont parle la parabole

de Jésus[3]. Pourquoi

n'emploierais-tu pas ton imaginative à des tâches

utiles ? Invente une araire, un moulin, un auget, un drain de rivières,

un piège à taupes, de la glu pour décimer les grillons et les moineaux.

Consacre ta fantaisie à un autre genre d'inventions, de sorte que les

mouvements de ton corps deviennent moins gourds, que l'air pur ne soit

plus filtré par les vitrages de tes poumons. Fais travailler tes

muscles, en les remuant, exerce tes fonctions respiratoires en

redressant ton corps, pour prendre une position verticale ; régénère

ton sang, et tu verras que tu es encore un homme… Tu me fais de la

peine !…

– À moi aussi, lui lançai-je.

– Et puis, avec ta permission, continua Joaquim António,

je vais te dire mon sentiment : tes fantaisies romanesques sont, la

plupart du temps, contraires à la nature et fausses.

– Ça, par exemple !…

– Tu peux être étonné, mais ne prends pas mal ma

grossièreté. Tu sais que je lis tes romans : c'est le plus grand

sacrifice que je puis te faire durant mes heures de loisir. Tes livres

ont cet avantage, que je les lis. Je suis accroché par des paradoxes

sur la vertu que tu étires sur trois cents pages. Tu as déjà fait

pleurer ma femme, pour un peu, tu me la mettais sur les nerfs ! Il m'a

fallu lui dire que tu mentais comme deux ministères, et que tu te

piquais d'avoir un style qui, comme les oignons et la moutarde des

sinapismes, fait jaillir des fontaines de sanglots. Même avec de tels

arguments, je n'ai pas réussi à te discréditer ! Dès la parution d'un

de tes romans, ma femme, acoquinée avec ton éditeur, éprouve ma

patience jusqu'à ce que ton livre arrive de Braga entre un petit paquet

de sucre et son sac de riz. La pauvre femme commence à pleurer en

voyant le titre, ne ferme pas l'œil de la nuit pour le lire ; et, le

lendemain, elle a les yeux cernés, elle est jaune comme les douze

phtisiques que tu as conduites à leur tombeau dans un torrent de

larmes. Tu as des romans, cher ami, qui mentent dès le titre. J'ai

commencé à en lire un, ça ne fait pas longtemps, qui s'intitule : "La

femme qui sauve."

– Et alors, rétorquai-je, qu'est-ce qu'il a ce titre ?

– Il n'a pas le sens commun.

– Ça me laisse sans voix !… Alors la femme qui sauve…

– Il n'y a pas de femme qui sauve. Un homme que l'une a

perdue, ne peut être sauvé par une autre.

– Tais-toi donc ! Tu ne connais rien au cœur humain. Tu

t'es marié, António Joaquim, lui répondis-je, tout jeune, il y a dix

ans ; tu as vieilli le jour de ton mariage ; tu es d'une matière qui

prédispose au bonheur ; tu n'entends pas ce que c'est que l'infortune

ni les joies du cœur, des joies qui alternent avec les chagrins, voilà

la vérité ; mais il est également certain qu'en dehors de la sphère de

tes goûts, il y a des délices du domaine de l'esprit, des femmes

providentielles, on les a fait descendre du ciel, on les déverse comme

des baumes recueillis dans les ruches des anges…

– Voilà un style on ne peut plus touffu, dit-il. Ce qui

est absurde ne se présente pas mieux quand on le justifie dans une

langue absurde. Vous autres, les conteurs d'infortunes bien

matérielles, les échevins des plaies sociales les plus purulentes, vous

devriez être obligés de vous taire, pour la même raison que la police

des cités oblige les mendiants à cacher leurs infirmités et leurs

chancres nauséabonds. Et c'est vous, qui exposez des ulcères en nous

accusant d'avoir un esprit matériel, nous qui avons un langage simple,

et le jugement aussi clair que lui, pour censurer et vitupérer les

incroyables démons que vous nous présentez à côté de quelques anges

impossibles. Si nous vous entreprenons, en mettant en doute l'existence

sublunaire de femmes qui sauvent,

vous en arrivez, toi et ceux qui

participent à vos mensonges, à crier dans un style embrouillé qu'il y a

des femmes qui nous procurent des baumes célestes, recueillis dans les

ruches des anges. Bigre ! Je crois autant à ces femmes qu'aux ruches

des anges, dont les abeilles sont ces anges en personne. Des anges pour

tous les usages ! C'est un épouvantable gâchis de puissances célestes

que font les écrivains à la mode. Si l'on vous ferme la porte du ciel,

comme l'on a fermé celle de l'empyrée aux poètes d'il y a soixante ans,

ma parole d'honneur que je ne sais pas où vous irez chercher du lest

pour vos poèmes et vos romans ! Vous coulerez par le fond faute de

poids pour vos fragiles planchettes…

Je l'interrompis, outré au nom de mes collègues :

– Il semble que tu arrives gonflé d'une science prise aux

fosses de Salamanque ! Serait-ce une maladie de l'esprit que te

donne la longévité de cette litière ?! Cela ne m'étonne pas que

Volney, assis sur les ruines de Palmyre, se lance dans des discours

funèbres sur les ruines des empires et de l'humanité ; et je m'étonne

encore moins qu'un homme éclairé comme toi, bercé dans une locomotive

comme celle-ci, se sente ramené aux temps du Feliz Independente et

dédaigne le roman moderne, contemporain de la vapeur !

– Ma question est d'un autre ordre, rétorqua mon ami. Je

ne loue ni ne déprécie ce qui se faisait il y a cent ans. Je réprouve

la contrefaçon des types que l'on propose de nos jours dans le roman,

et particulièrement dans les tiens. Quand je lisais des nouvelles, je

préférais l'école des châteaux lugubres, des fantômes qui apparaissent

à minuit, des vampires qui nous épargnent les sangsues, et des

bourreaux aux yeux écarquillés, qui luisaient dans les ténèbres des

cachots. Cela me distrayait et m'épouvantait de les lire. Une fois

terminé le volume, j'éclatais de rire, et faisais l'éloge de l'auteur

en ces termes :"Voilà un grand drôle !" Mais quand je lisais, de loin

en loin, un roman de l'école réelle, ou réaliste, comme disent les

Français, à la fin du livre, je ne riais pas : je me livrais à de

tristes méditations, et me disais :" C'est vrai ; le monde est fait

ainsi ; les misères du genre humain réfutent la perfection des œuvres

divines qu'elles font tomber du haut des astres sur le sol. L'aspect

physique de l'homme est aussi admirable que celui d'un insecte

microscopique ; mais la morale de l'homme est repoussante, elle est

terriblement hideuse !" La voilà, la raison de mon abomination pour les

romans qui s'inspirent de la nature. Je pense, à présent qu'il y a une

école mixte, à laquelle tes livres appartiennent.

– Mixte ?

– Oui : vous inventez d'impossibles vertus à côté de

perversités qui défient le sens commun. Dans le même chapitre, on nous

offre une femme nue exsudant le pus de sa gangrène morale, et une autre

femme portant le manteau des vierges, qui exhale les arômes des petites

fleurs de l'Hybla. À côté de l'aspect plébéien de la taverne,

l'orientalisme des figures magnifiques de la Bible.

– Et si la société, c'est cela , répliquai-je. Si la vie,

c'est ce mélange qui te répugne, comment veux-tu que j'écrive, António

Joaquim ?

– La société, ce n'est pas cela, mon vieux ! Toute

disgrâce commune a sa raison d'être ; tout crime a une face émouvante

qui implore le pardon pour un délit répugnant. Il n'existe pas de crime

absolument impardonnable ; il n'y a pas non plus de vertu immaculée. Je

refuse que l'on confronte deux femmes, et que l'on dise :" Cette femme

a provoqué la perte d'un homme, cette femme l'a sauvé." Celle qui l'a

perdu dégringole de marche en marche ; celle qui l'a sauvé s'élève

parmi les nuages, jusqu'à se dérober à l'analyse de l'esprit humain.

L'une entre en enfer sans donner la raison pour laquelle le romancier

l'y a expédiée ; l'autre frappe aux portes du ciel, et comprend qu'elle

ne vit pas honnêtement en compagnie des onze mille vierges.

Je l'interrompis :

– Ce n'est point là poser des questions ; c'est faire de

l'esprit. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qui témoigne

avantageusement de tes qualités de plaisant. Entends-tu qu'il n'y a, en

aucun cas, de femme qui sauve ?

– Oui. Il n'y a qu'une chose qui sauve : c'est

l'expérience des femmes fatales. Il y en une autre que je n'ose te dire

de peur que tu ne me prennes pour un farceur de mauvais goût.

– Et qu'est-ce que cette chose ?… parle !

– Une vaillante jument.

– Une vaillante jument ?! Quelle blague !

– Écoute donc l'histoire de la jument salvatrice.

II

LA JUMENT SALVATRICE

António Joaquim alluma un cigare et continua ;

– J'ai rencontré bien des obstacles avant d'obtenir la

femme que j'ai épousée. Ma mère ne voulait pas renoncer à me voir en

mitre avec la crosse ; mon père ne pouvait sentir cette jeune fille

parce qu'il l'avait vue habillée à la mode de la ville, et qu'il avait

entendu dire qu'elle vivait comme font les nobles. Le père de Maria

Clara ne pouvait pas me sentir, parce que j'avais tué, avec mon fusil,

quelques tourterelles, que j'avais prises pour des palombes ; sa mère

me vouait une haine aussi forte, parce que j'avais fortuitement

dessiné, sur le mur de l'église, un visage avec un nez énorme, et il se

trouvait que la mère de Maria Clara était affublée du plus grand nez de

notre canton. Les traîne-savates de la paroisse commencèrent à dire que

ce personnage au gros pif était le portrait craché de Mme Joana do

Ribeiro ; ce bruit parvint à ses oreilles ; elle chercha à savoir qui

était l'Apelle au charbon ; et jura que son mari serait pape, quand je

serais évêque. Le ciel sanctionna ce serment.

Un obstacle de taille s'ajouta à tous les précédents.

Avant de me voir et de lire ma première lettre, Maria Clara aimait un

hobereau d'une autre paroisse assez loin de la sienne, un garçon bien

né, mal élevé, un bravache, un sale bonhomme. Je n'en savais rien quand

j'ai commencé à lui faire la cour : l'amour l'a emporté sur le bon

sens, quand on me l'a dit. J'ai continué en écoutant mon cœur, ainsi

qu'un tant soit peu ma vanité. Je n'étais pas sans éprouver quelque

crainte : je te l'avoue ici, personne ne nous entend, à cause du bruit

des grelots. On ne peut faire de telles révélations en toute sécurité

que lorsqu'on voyage en litière.

J'ai rencontré cet aîné de bonne famille près de la

demeure de Maria Clara. Le garçon, qui devait avoir vingt-cinq robustes

années, s'arrêta devant moi, en tirant les rênes de son cheval. Le

chemin était étroit, il fallait mettre pied à terre. J'ai été

naturellement obligé de le regarder en face, en contenant la fougue de

ma jument qui avait adressé une croupade au cheval.

– Me reconnaissez-vous, Monsieur ? me demanda-t-il.

– Fort bien, lui répondis-je. Vous êtes Monsieur Belchior

Pereira.

– Pour vous servir et aimer, si cela peut vous faire

plaisir.

– Merci bien, ai-je rétorqué, devant le sourire ironique

de cet alerte cavalier, qui reprit :

– Il n'y a pas de quoi. La preuve que je vous sers et que

je vous aime, c'est l'avis que je vais vous donner. Renoncez à vous

promener dans les environs. La femme que vous aimez, je l'aimais déjà

quand vous l'avez vue. Je ne suis pas disposé à vous la céder

facilement, et je ne vous demande pas non plus de me la céder. Mes

droits sont anciens. Il y a trois ans que j'aime Maria Clara, et que je

lui écris. Vous l'ignoriez certainement.

– Je le savais, répondis-je fermement, et avec la

confiance que me donnaient mes pistolets dans mes fontes.

– Mais vous ne saviez pas tout, il faut croire,

rétorqua-t-il aussitôt. Sachez à présent, Monsieur António Pereira,

qu'un homme de qualité ne peut décemment se venger d'une parjure ; mais

se venge de l'homme qui l'a fait parjurer.

– Je ne le savais pas, fis-je. Ce système me semble

irrationnel. Il serait plus juste d'affirmer qu'un homme comme les

autres se venge d'elle ; un homme de qualité, comme vous dites,

Monsieur, ne se venge de personne.

– Ne me donnez pas de conseils, Monsieur António !

répondit-il, la mine sombre.

– Je ne vous en donne aucun ; je vous fais part de mes

idées, nous ne faisons que bavarder.

Il reprit aussitôt :

– C'est que nous ne sommes pas en train de bavarder…

– Ah non ? je croyais que…

– Qui vous a dit que j'étais du genre à papoter ? C'est un

avertissement que je vous résume en deux mots : vous devez renoncer ou

éprouver le poids de mes poings. Vous avez compris, maintenant ?

– Oui, Monsieur, j'ai compris. Je ne renonce, ni ne veux

éprouver le poids de vos poings, Monsieur Belchior. Si vous voulez

m'imposer cette triste expérience, je vous promets de vous faire

éprouver le poids de deux balles.

L'autre lança son cheval ; ma jument se cabra ; moi, je

défis les crochets de mes fontes.

Belchior s'arrêta net, en dégainant du manche de son

fouet un court poignard. Il me toisa de haut en bas trois fois avec une

solennité passant les bornes de l'admissible dans le mélodrame. Je

sentis que le petit hobereau était moins redoutable qu'il n'en avait

l'air. Je lui dis que j'allais lancer ma jument sur lui, s'il ne me

dégageait pas le passage. Il se colla au mur d'un bois, hocha trois

fois une tête lourde de menaces, et me laissa passer tranquillement.

Maria Clara se trouvait à portée de fusil, accoudée au

rebord d'une fenêtre ouverte sur le mur de la métairie. Elle suait

d'angoisse. Belchior l'avait surprise en train de cueillir, à la plante

grimpante qui formait une voûte au-dessus de la fenêtre, quelques

fleurs, et à en faire un bouquet. Il lui adressa quelques insultes en

vociférant, et lui annonça que je mourrais de ses mains après une telle

expérience.

C'est pour cela que Maria Clara suait d'angoisse. Je la

tranquillisai en confirmant que je n'étais même pas moribond, et lui

assurai que Belchior me paraissait incapable de tuer quelqu'un.

Notre correspondance se poursuivit et mes incursions sur

les terrains environnants qu'on m'avait interdits ne furent pas

interrompues. La timide jeune fille cessa de se montrer, dans le

louable dessein de ne pas m'exposer à la férocité du nobliau ; quant à

moi, je m'entêtai à la convaincre que mon audace resterait impunie.

Il entreprit d'en tirer vengeance en employant les ruses

les plus lâches.

Il dénonça au père de Maria nos courts entretiens, de la

fenêtre du mur. La mère, piquée par le nez que j'avais reproduit, sans

malice aucune, sur le mur de l'église, aiguillonna son mari, en lui

fumigeant ses vapeurs de rage, par le nez original. On interdit à la

jeune fille de se rendre à ce mirador.

Elle était sûre des intentions honnêtes et honorables de

mon amour. Mon abbé, bon et digne confident de ma passion, prit à cœur

de désobstruer le chemin d'un projet si louable. Il s'entendit avec le

recteur de la paroisse de Maria Clara, ils unirent leurs efforts pour

tempérer l'âpreté des autre vieillards qui s'étaient mis d'accord pour

travailler à notre malheur. On mettait en œuvre une diplomatie de

saints hommes pour négocier le couronnement d'une tendresse innocente :

elle produisit d'heureux effets. Mme Joana passa l'éponge de la raison

sur le dessin du nez : son mari, monsieur João oublia l'offense

involontaire à ses tourterelles ; ma mère pleura ses dernières larmes

sur la mitre et ses rêves épiscopaux ; et mon père fut obligé de

reconnaître que les habits des citadines ne donnaient, ni

n'impliquaient aucun laisser-aller chez les jeunes villageoises. Les

deux clercs estimèrent accomplie, grâce à la protection divine, leur

mission, et rédigèrent les bans qui devaient être lus au cours des

trois jours sanctifiés.

Maria Clara exulta, je baisai la main des deux bergers ;

j'embrassai ma mère en lui promettant de faire ordonner prêtre tous mes

fils, si elle voulait ; et j'ai soulevé mon père dans mes bras. Le bon

vieillard riait et pleurait, avec la satisfaction de se voir perpétué

dans sa descendance. Cet amour anticipé que l'on voue à des petits- et

arrière-petits-enfants est une joie patriarcale, un avant-goût réfugié

dans la vie de nos villages. Dans les villes, mon ami, un homme et une

femme de quarante ans, avec des enfants de dix-huit, tremblent de se

retrouver grand-père ou grand-mère. L'existence d'un petit-fils, est un

éclat de rire lancé aux moustaches faussement noires, ou aux joues

rouges de carmin.

Mis au fait de l'accord inespérée, et de la première

lecture des bans, Belchior Pereira, prémédita une cruelle revanche. Je

le devinai, Maria Clara aussi. Le hobereau quitta la région, en disant

qu'il se rendait à Porto. C'est alors que j'éprouvai le plus de

craintes, et pris le plus de précautions, sans, toutefois, cesser de

passer quelques soirées d'hiver chez ma future épouse, contre sa

volonté. Je me contentai de me faire accompagner d'un vaillant

domestique, bien armé, montant un cheval qui sautait, les quatre jambes

en l'air, à hauteur d'homme.

Je suis parti, une nuit de janvier, à onze heures, de chez

Maria Clara. Pas une seule étoile au ciel. Cette nuit était plongée

dans l'obscurité d'un sépulcre. Le brouillard glaçait la moelle des os.

Les marais bourbeux projetaient leurs éclaboussures sous les pattes des

chevaux. Les ruisseaux débordaient et couvraient les pierres des gués.

Les oiseaux nocturnes piaulaient lugubrement dans les branches

dégarnies des châtaigniers. Toutefois, mon cœur était joyeux, plein de

lumière, parfumé, gonflé de délices. Je ne me souvenais pas de

Belchior, cette nuit-là ; tant de fois, dans d'autres, j'ai attendu que

mon domestique me précédât au passage des ravins et des

carrefours.

Nous arrivâmes sur une friche qui bifurquait en deux

petits potagers au sol fort instable, à l'entrée desquels j'avais

l'habitude de mettre pied à terre. Je ne l'ai pas fait alors. J'ai dit

au domestique de passer devant pour ouvrir le chemin, avec le pas ferme

de son cheval, à ma jument turbulente et peu sûre avec les pierres

déchaussées par l'écoulement torrentiel de l'eau de pluie. Un des

chemins menait à ma demeure, l'autre allait donner sur des broussailles

assez près de là.

Mon domestique fit traverser le potager, lentement, au

pas, à son cheval. Je voulus le suivre avec ma jument ; elle resta

immobile, sans réagir à mes éperons. Je m'obstinai, au point de lui

mettre les flancs en sang. Au troisième coup d'éperon, elle se dressa

brutalement, tourna sur elle-même, grogna, mordit furieusement le

frein, et se lança tête baissée dans l'autre sentier qui donnait sur

les taillis. Je m'accrochai à sa crinière, appréhendant une chute

mortelle, quand j'entendis trois coups de feu presque simultanés. Je ne

sais ce que j'ai pensé à ce moment-là. J'ai fait un effort désespéré

pour essuyer la charge de la jument. Je voyais déjà, en face de moi,

des ténèbres plus profondes, pour ainsi dire, enfoncées dans

d'autres ténèbres. C'était l'entrecroisement des arbres qui étouffaient

les broussailles. La jument s'arrêta net, accrochée par les scions secs

qui lui raclaient le poitrail.

J'ai mis pied terre, sans savoir pourquoi, et réfléchis un

moment. J'ai été immédiatement convaincu que mon domestique était mort.

Je me remis en selle. Je revins sur le même terrain au

galop. Ma jument obéissait, sans trébucher sur les dalles glissantes,

je l'ai guidée vers le chemin d'où je m'étais enfui. J'appelai d'une

voix forte mon domestique, et ressentis une joie indicible, quand

j'entendis sa voix.

– Je suis là ; mais je ne peux pas me lever ! me dit-il.

Je m'approchai. Il était étendu sous son cheval mort. Il

m'a dit qu'il avait reçu une balle au genou, et que le cheval tué sur

le coup lui avait, en tombant, cassé l'autre jambe. Je demandai des

forces à Dieu pour dégager mon pauvre domestique du poids de cet énorme

cadavre. J'y suis parvenu quand ma vigueur était à bout. Je l'ai pris

dans mes bras, et j'ai pu le mettre sur ma jument. Je marchais à côté

de lui, en maintenant sa jambe brisée sur la selle.

Quand je me suis trouvé près de chez moi, des domestiques

partaient avec des torches de paille allumées à ma recherche. Le bruit

des détonations étaient parvenues jusqu'à la chambre de ma mère, qui

priait Dieu pour moi.

J'ai le plaisir de te dire que la fracture à la jambe de

mon brave Leonardo a cicatrisé, sans entraîner d'infirmité. La balle au

genou lui avait à peine touché la rotule, sans aucune conséquence.

Venons-en maintenant au point essentiel de cet épisode,

mon cher ami : à qui dois-je mon salut dans cette épreuve ?

– À ta jument ? C'est ce que tu voudrais que je te dise,

pas vrai ?

– Oui, sans accorder aucune faveur à ma jument.

– Eh bien, si je rapportais cette scène de ta vie dans un

livre, je ne dirais pas que c'est ta jument qui t'a sauvé.

– Qui, alors ?!

– Tu as dit que ta mère priait pour toi, quand elle a

entendu les détonations. Je crois que ce sont les prières de ta mère

qui t'ont sauvé. Cette opinion se fonde sur le sentiment et la raison.

Il suffit de croire en Dieu qui penche sa tête miséricordieuse sur les

supplications d'une mère saisie par la crainte de perdre un bon fils.

António Joaquim ne répondit pas. Il n'était pas

d'humeur à discuter sur une matière de nature à entraîner

d'avilissantes confrontations.

Je continuai :

– Ton histoire est arrivée à point pour offrir une

facétie, et une parodie au titre de mon misérable roman. Moi, comme tu

vois, j'ai écouté le dénouement de ta narration avec une gravité de

penseur. C'est une femme qui t'a sauvé, mon cher António Joaquim ; mais

une femme-mère, de celles qui intercèdent pour leur enfant, dont les

justes requêtes ne sont jamais déboutées au tribunal divin. Eh bien, si

tu me disais qu'à la même heure, mademoiselle Maria Clara, ta fiancée,

qui devait devenir la moitié de ton âme, priait pour toi — il se peut

qu'elle l'ait fait — je te dirais qu'il y a eu deux femmes pour te

sauver. Un ange — permets-moi de dire un ange tant que tu ne me

fermeras pas la porte du ciel — emporterait sur l'une de ses ailes la

supplique d'une mère, sur l'autre, celle d'une vierge. Le Seigneur

sourirait devant le saint amour de toutes les deux, et tu serais sauvé

par deux amours.

– C'est entendu ! rétorqua António Joaquim, mais

n'anéantis pas complètement la poésie de ma jument !…

– Je n'en ai absolument pas l'intention. Ta jument

est-elle encore vivante ?

– Oui.

– Bon ; donne-lui beaucoup de grain et une vieillesse

paisible. C'est en cela que consiste la véritable poésie des juments.

Et quand tu conteras cette page de tes amours, donne-lui un titre plus

humain, en rendant justice aux prières de ta mère.

III

MAUDIT SOIT CELUI D'ENTRE VOUS QUI JOUERA

Peu après, António Joaquim m'administra deux tapes sonores

sur les

épaules, et s'exclama :

– Tu dois avoir pas mal d'argent

à gauche.

– Qui, moi ?

– Et comment ! Il n'y a qu'à faire le compte des livres

que tu as publiés !... Écoute, j'ai entendu grommeler qu'on ne peut

t'attribuer certains de tes romans… Des calomnies !

– Des calomnies, réellement, mon ami. Certains, disent-ils

? On ne peut m'attribuer la propriété d'aucun des livres qui circulent

sous mon nom. Ils appartiennent tous à des éditeurs.

– Mais ce qu'on dit, c'est que tu ne peux matériellement

être l'auteur de ce qu'on lit sous ton nom.

– Ah! J'ai compris… Eh bien, je suis matériellement cette

malheureuse machine qui a écrit tout cela, tout ce lest dans les cales

du navire des lettres nationales, qui navigue à l'estime.

– Mais tu es riche ou pas ? Dis-moi la vérité !

– Oui. Je possède des fermes avec des jardins, en

comparaison desquels les jardins suspendus de Sémiramis sont des landes

impraticables. J'ai des palais qui seraient digne d'un prince

asiatique, s'ils n'étaient plus dignes de moi. Mes équipages de

frisons, mes landaus, mes

livrées…

António Joaquim m'interrompit :

– Parle sérieusement, mon vieux… Tu jouis d'une

indépendance aisée, et tu prends le chemin de…

– Mourir…

– Avec cent contos, et une statue dans ta région. Aux

frais de la patrie reconnaissante.

– Une statue de l'effroi que tu m'inspires, mon cher

António ! Si tu n'étais amusant, tu serais fou ! Tu crois donc que je

vis de mes romans ?

– Je l'ai cru…

– Que nenni… Je vis de gloire. J'ai découvert, en moi, un

second appareil digestif, qui élabore, sous forme de substance

nutritive, la gloire.

– Cela me semble utile ; acquiesça mon ami, mais il serait

juste que tu récupérasses un dixième de l'argent que tu as accordé à

tant de gens…

– À qui ?!

– Aux personnages de te romans. Par exemple à cette Augusta de la rue Arménia, dans ton

roman… Où se trouve le bonheur ?…

Quatre-vingts contos sous un planche ! Presque une banque ! Il ne

manquait que quatre pieds à cette planche pour soutenir tout-à-fait la

comparaison. Quatre-vingts contos !

– J'ai également appauvri beaucoup de personnages : l'un

compense l'autre.

– Toute cette galette, c'est toi qui l'as inventée ? Sache

donc que je connais une histoire où l'on voit apparaître beaucoup

d'argent sous une planche ; j'en possède une partie, comme tu pourras

tout de suite le constater. Regarde.

António Joaquim tira d'une sacoche d'argent deux doublons

portugais d'une valeur de quarante-huit mille réis.

– Tu en as trouvé beaucoup ? lui demandai-je.

– Ce n'est pas moi qui ai soulevé la planche. Je vais te

raconter cette histoire ; et, si tu en doutes, rends-toi à mon village,

et je te la prouverai avec le propre témoignage du détenteur de ce

trésor.

Il doit y avoir plus ou moins trente ans, un bon laboureur

de mes voisins, du nom de João do Cabo, a épousé Maria da Capela, une

jolie fille, selon ma mère, la plus riche des dix paroisses à l'entour.

Elle était orpheline quand elle se maria, contre la volonté de ses

oncles, qui avaient des boisseaux d'argent, d'après le peuple.

La jeune fille s'en fut chez son mari, en disposant des

biens de ses parents, mais maudite par ses oncles, qui ont résisté à

toutes les tentatives de mes parents pour les réconcilier avec leur

nièce.

João do Cabo était un stupide extravagant. Il se mit à

parier de l'argent à des jeux de hasard chez des prêtres, qui étaient

nos voisins ; il perdit et gagna de petites sommes ; il se laissa

prendre au vice, et la cagnotte eut vite fait de lui paraître

insignifiante, qu'il pouvait gagner chez les prêtres. Il allait jouer

toutes les semaines à Braga, et aux foires de l'année. Il perdit

beaucoup d'argent qu'il avait récupéré en hypothéquant ses biens. Mon

père lui consentait des prêts quand il ne savait pas encore à quoi

étaient employés ces emprunts répétés ; mais en se refusant à seconder

la ruine de João do Cabo, il n'obtint aucune amélioration, ni aucun

amendement dans la conduite du malheureux. Les confréries de Très Saint

Rosaire, et de bien d'autres choses fort saintes, confiaient de

l'argent au joueur, car ses membres avaient conscience du but pour

lequel ils lui faisaient des prêts.

La valeur de cette maison était si importante que João a

pris dix ans pour la dissiper. L'espoir qui le poussait à sacrifier ses

derniers contos de réis, c'était le capital accumulé par les oncles de

sa femme. Il comptait sur cet héritage qui lui permettrait de racheter

ses domaines. La rumeur courait, et il était de notoriété publique, que

l'or des prêtres, passé de main en main, d'un oncle venu du Brésil,

valait plus que les terres des deux paroisses les plus fertiles du

canton.

L'un des deux prêtres mourut, laissant par testament ses

biens à l'autre. La poitrine soulagée du laboureur se mit à respirer ;

il avait fait la moitié du chemin.

Le joueur avait fini de mettre à l'encan ses meilleurs

domaines, au bénéfice de la confrérie du Très Saint Rosaire, quand

l'autre oncle de Maria mourut brusquement.

L'on poussa des cris de joie dans la demeure de João. L'on

courut à la maison du défunt ; l'on abrégea les funérailles et

l'enterrement autant que possible, sans aucune considération pour la

paroisse ; et l'on s'empressa de fouiller les tiroirs, les bahuts, les

armoires, les sommiers, tout ce qui présenterait un volume assez grand

pour contenir quelques boisseaux d'argent. L'on ne trouva que quelques

douzaines de cruzados nouveaux dans une sacoche de lin.

João passa aux excavations dans les caves, les pressoirs,

les magasins ; ils creusèrent des trous dans les fondations de la

maison ; aucune trace des boisseaux d'or, pas même une livre pour payer

les dépenses qu'entraînaient ces explorations !

Les terrassiers renoncèrent, et João do Cabo se résigna à

récupérer la valeur du patrimoine des deux prêtres, évalués à deux

contos réis.

Il semble que sa malchance et son désespoir exaspéra son

vice pour pour le jeu. Le laboureur vendit un des patrimoines, et

déversa le produit de la vente dans ce tourbillon ; il vendit la bonne

maison où il vivait ; il vendit l'autre patrimoine, il vendit tout en

l'espace de cinq ans, ne gardant pour lui qu'une masure dans l'aire, où

ses parents faisaient entreposer les fruits sur de la paille. C'est mon

père qui a mis à l'encan toutes les propriétés de João do Cabo, et lui

a conseillé de garder l'entrepôt de fruits pour avoir une chaumière qui

l'abriterait de l'hiver, ainsi que sa femme et les six enfants qu'il

avait.

João do Cabo finit par être réduit, avant d'avoir atteint

la quarantaine, à une extrême pauvreté. Mon père se chargea de procurer

des moyens d'existence à ses enfants, qui étaient tous par bonheur du

sexe masculin. Il envoya les plus âgés au Brésil, il plaça les autres,

en tant que commis, dans des boutiques de Braga et de Porto. Maria fut

reçue chez nous, et employée comme domestique ; mais ma mère, qui la

tutoyait, ne lui confiait aucune tâche. Elle pleurait avec la pauvre

femme, et lui apprenait à attendre les richesses du Ciel.

Tout le monde racontait que João do Cabo se serait laissé

mourir de faim, s'il n'y avait eu personne pour lui tendre un bol de

bouillon. Tout le monde se trompait. Mon père l'aurait assis à sa

table, s'il l'avait voulu : il refusa cette aumône, sans aucun orgueil,

en disant qu'il pouvait encore travailler et qu'il lui fallait faire

pénitence.

Les mains du malheureux étaient aussi délicates que les

nôtres : elles ignoraient la dureté du manche d'une houe. Il voulut à

plusieurs reprises défricher les broussailles, et lâcha son outil,

parce que ses mains perdaient leur peau. La populace grossière et

méchante des villages se moquait de lui. Les journaliers qui le

voyaient, à côté d'eux, gémissant à chaque faible coup de houe qu'il

donnait à la racine d'une cytise, le regardaient de travers, ils

exultaient de voir ramené à leur niveau le riche d'une autre époque,

qui jetait dans leur chapeau le salaire de chaque semaine en les

traitant de fainéants.

Ce rire insultant c'était le vinaigre avec lequel on

épongeait la plaie du malheureux. Il songea à se dérober à la vue de

ces gens-là ; se cacher pour travailler là où n'arriverait pas la

lumière du soleil.

– Je ne vois pas comment il y serait arrivé !… fis-je

remarquer.

– Il est étonnant que tu ne le voies pas, tu es un

romancier ! fit observer António Joaquim. Il devint mineur. Tu as là un

fort simple expédient. Il se cacha de la lumière du soleil en

travaillant dans les mines qui appartenaient à mon père, des mines de

propriétés qu'il avait. C'était une vraie pénitence ! Même aux heures

de repas, il ne voulait pas sortir à l'air libre. Il venait à l'entrée

de la mine chercher sa corbeille ; il mangeait à la clarté de quelque

"soupirail" par lequel on déversait le gravier, et retournait

travailler jusqu'à ce que l'extérieur fût plus obscur que les ténèbres

qui régnaient à l'intérieur.

Au bout de trois années de ce dur labeur, ses cheveux

blanchirent, il eut les reins cassés, les traits altérés, cela faisait

pitié de le voir ! Mon père eut beau dire et faire, il n'y eut pas

moyen de le tirer des mines, ni de changer ses vêtements, avant qu'ils

ne partent en lambeaux, pourris par l'humidité des galeries

souterraines. Les jours sanctifiés, sa femme allait dîner avec lui dans

la "maison aux fruits". Ils se repaissaient tous les deux de leurs

larmes. Maria lui tenait le langage religieux de ma mère ; elle

l'exhortait à la patience, et à faire confiance au repos qu'il

trouverait dans sa patrie céleste. Son mari l'écoutait en silence, ou

lui disait : "Comment veux-tu que je montre plus de patience, Maria ?!"

Au cours de l'hiver 1853, João do Cabo fut saisi de

fièvres, et tomba sur son lit, quand il n'en put mais. Sa femme lui

apportait de quoi se nourrir dans la masure, et revenait chez nous au

crépuscule. Ma mère l'obligea à passer la nuit auprès de son mari et

lui fit installer une banquette.

L'une de ces nuits, João qui grelottait de froid demanda à

Maria de lui faire une bonne flambée.

– Il n'y a pas de bois ici, dit-elle, mais je vais dehors

récupérer quelques triques.

– Je ne veux pas d'une flambée de triques, répondit João,

fais-moi des fagots avec n'importe quoi.

– Avec quoi ? Que Dieu me vienne en aide, je ne sais pas

avec quoi je pourrai faire des fagots.

João sauta sur la plancher en claquant des dents, et dit :

– Apporte ici la chandelle, Maria, et cette petite houe.

Sa femme s'approcha avec la houe.

– Que vas-tu faire ? demanda-t-elle.

– Arracher une planche.

– Que le Seigneur te vienne en aide ! fit-elle. Si tu

enlèves le plancher, l'humidité de la terre va te faire du mal, João !

– Laisse-moi. Je mourrai aussi bien comme ça que grillé.

Il tira de toutes ses forces le grabat en cerisier, où il

avait sa couchette, et choisit la plus vermoulue des lattes du

plancher, et glissa le tranchant de sa houe entre les joints, la

souleva, et coinça dessous le fer de son outil. Puis, s'en servant

comme levier, il fit pression sur la latte au point de la fendre par le

milieu, parce que les clous solides, à l'autre bout, ne cédèrent pas à

ses efforts. João introduisit ses doigts dans l'orifice pour enlever le

reste de la latte, et ressentit, sur leur épiderme, une extraordinaire

impression de froid. Il tâtonna sans savoir de quoi il s'agissait, et

tomba sur un objet lisse et poli comme du fer-blanc. Il retira sa main

: il fixa sa femme de ses yeux spasmodiques, sans prononcer un seul mot.

– Qu'est-ce que c'est ?! demanda-t-elle au bout de

quelques secondes.

– Ô femme ! balbutia João avec un geste de fou.

– Qu'as-tu, João ?…

– Et si c'était ça ! s'exclama-t-il.

– Ça quoi ?! répondit Maria, sans vouloir l'entende. Tu es

fou, mon homme ?! Si c'était quoi ?

– L'argent !… L'argent !…

– Mais qu'est-ce que tu vois ?!

– Je ne sais pas, je ne sais pas… Laisse-moi reprendre mon

souffle… Je n'ai plus froid… Je suis brûlant… Demande à notre Seigneur

que ce ne soit pas une illusion, Maria ! Prie, prie, la pénitence que

je m'inflige depuis quatre ans mérite que Dieu nous prenne en pitié !…

Maria accrocha le crochet de la chandelle au montant de la

couchette, et se mit à genoux pour prier, les mains levées.

Entre temps João frappa la terre aplanie sous la latte de

la pointe de sa houe, et en tira un son métallique.

– Ô Seigneur Jésus du Mont ! s'exclama-t-il, tandis que

Maria invoquait le Vierge Mère de Jésus.

Le fer tomba de la main de son mari, ses lèvres se

dilatèrent, esquissant un rire grimaçant d'aliéné. Il mit d'abord les

mains sur la poitrine ; puis il embrassa sa femme, baignée de larmes ;

enfin, tout son corps pris d'une convulsion, il reprit son outil en

main et lui

dit :

– Aide-moi… J'ai peur de mourir de joie !

Les clous sautèrent. Maria tira sur la latte dont elle

arracha les morceaux avec la force de trois hommes. João écarta la

légère couche de terre qui recouvrait deux caissons de fer-blanc qu'il

s'efforça d'extraire, après avoir creusé avec ses ongles la terre tout

autour. Comme chacun était d'une longueur de deux empans, sur une

hauteur et une largeur d'un empan, les bras du malade n'arrivaient pas

à soulever le poids imposant des caisses, Maria se mit en face de lui

pour l'aider. Quand ils eurent tiré le second, ils virent une petite

boîte de fer-blanc pendant à un anneau du caisson, par une chaîne

métallique. Ils ouvrirent la petite boîte et trouvèrent deux clés. Ils

voulurent s'en servir pour ouvrir les caissons ; mais les cadenas

étaient rouillés, et les pènes des serrures ne coulissaient pas. João

brisa les languettes avec une tarière. Il ouvrit le premier caisson, et

vit quelques sacs en peau de tapir. Il en tira un, et détacha les

courroies de cuir tressé ; et il vit des pièces d'or. Il déposa ce sac

sur les autres, et se mit à lancer à grands cris une délirante

apostrophe à la Divine Providence.

Ma mère était encore debout, avec les servantes au foyer.

Elle tendit l'oreille et dit, tout émue :

– J'entends crier João ! Allez voir ce qui se passe !

Les filles eurent peur et n'y allèrent pas ; parce que le

peuple, ce romancier échevelé, avait imaginé que les âmes en peine des

prêtres, des oncles de Maria, rôdaient autour de la maison. Ma mère

alla appeler mon père au lit, lui raconta qu'elle entendait des cris,

et l'engagea tendrement à venir avec elle.

Les deux vieillards frappèrent à la porte de la cabane aux

fruits, tandis que João aspergeait d'eau le visage de Maria, qui avait

perdu connaissance. Ma mère leur parla de l'extérieur. On alla lui

ouvrir la porte.

– Qu'avez-vous ? demanda-t-elle, voyant sa pauvre Maria

assise par terre, appuyée aux pieds de la couchette.

– Nous avons… nous avons… bafouilla João.

– Qu'est-ce qui se passe ?! demanda mon père.

– Nous avons là deux caissons pleins d'or ! s'exclama le

mineur.

– As-tu perdu la tête, João ?! cria mon père

– Grâce à Dieu, pas du tout ! Regardez ! Regardez !

Les deux vieillards virent, à côté de la fosse ouverte

deux caissons de fer-blanc.

Quand Maria retrouva ses esprits, elle était dans les bras

de ma mère.

João do Cabo ne ressentit plus ni froid, ni chaleur,

durant l'heure qui suivit, c'était la température du paradis qui lui

régalait les poumons.

Mon honorable père toucha la valeur de toutes les

propriétés qu'il lui avait achetées, et les lui rendit sans rien

demander pour les travaux d'amélioration. Les deux doublons que je t'ai

montrés sont les restes de soixante mille cruzados, ou plus. Avec le

trésor qu'il avait trouvé, ses biens une fois restaurés, il put en

acquérir d'autres de même prix.

João fit venir ses six enfants chez lui : il en a trois

qui vont prononcer leurs vœux ; un à Coimbra ; et deux qui travaillent

aux champs.

C'est le plus heureux des pères et le meilleur des hommes.

De temps en temps, il réunit ses fils, pénètre avec eux

dans l'une des mines où il a travaillé, et leur fait mesurer l'étendue

et l'intensité des angoisses qui l'y ont fait blanchir les cheveux. Il

conclut toujours son récit par ces mots :

– Maudit soir, mes enfants, celui d'entre vous qui jouera !

IV

LA FABRICANTE DE CHAPELETS

Pourquoi n'en tires-tu pas un volume ? me demanda António

Joaquim.

– Je vais voir si j'en tire six, mon ami. Auras-tu

beaucoup d'histoires

à me raconter ? Écoute, fils. Ah ! Si je pouvais trouver dans

cette litière assez de squelettes pour les cent livres que je compte

écrire en dix ans !

– Vous traitez donc de squelettes

les histoires que vous

récupérez en tendant l'oreille ? L'expression est plutôt pertinente,

vue la maigreur des livres que vous faites !… Quelles histoires veux-tu

? Des histoires d'argent ?

– Et sans argent ; elles sont toutes bonnes.

– En veux-tu une qui s'est passée il y a trois mois dans

mon district ? Si tu en doutes, va vérifier sur place.

– Je te crois, mon vieux ; et si ce n'était pas le cas, je

n'irais pas non plus me renseigner. Je te dispense de me fournir des

preuves que les lecteurs ne me demande pas.

– Voici l'histoire :

Au temps de l'invasion française, il y

avait, dans ma région, une jeune fille de dix-sept ans, la fille d'une

femme qui fabriquait des rosaires en os d'une telle perfection et d'un

tel éclat que, même aujourd'hui, on dirait de l'ivoire, ils surpassent

en finesse les plus beaux que l'on achète à Rome. Rosalinda, la fille

de la fabricante de chapelets, montra plus d'imagination que sa mère

dans leur confection : elle taillait des croix, les fleurissait,

façonnait des piédestaux, elle parvint même à sculpter de toutes

petites images, sinon correctes, fort admirables dans la proportion des

formes.

Outre qu'il s'exerçait à l'intérieur, qu'il était propre,

et bien utile aux âmes, ce métier s'avérait fort rentable, vu le coût

modeste de la matière première, nonobstant la concurrence des

couteliers de Guimarães dans l'achat des os dont ils faisaient des

manches pour leurs outils qui ont à présent perdu le plus clair de leur

valeur.

Les fabricantes de chapelets menaient une vie aussi aisée

que joyeuse, elles pouvaient puiser dans leur tirelire en cas de

besoin, elles étaient mises comme aucune des cultivatrices les plus

cossues.

Pour ce qui est de ses habitudes, les filles les plus

honnêtes et les plus scrupuleuses avaient bien des choses à apprendre

de Rosalinda. Ses principales préoccupations, c'était le culte divin,

sa mère, et le travail. À l'église, elle se distinguait par son

attitude révérencieuse ; et aussi, parce qu'elle assistait à la messe

avec son livre. Parmi les filles de sa génération, elle seule était

parvenue à apprendre à lire, quand l'abbé ouvrit une école gratuite

pour les deux sexes. S'agissant du mariage, on lui proposa quelques

jeunes artisans, comme des maçons, des tisserands, des charpentiers ;

mais Rosalinda déçut leurs espoirs, en alléguant qu'elle était encore

bien jeune. Cependant, les vieilles, qui étaient des gamines en ce

temps-là, disaient que l'orgueil de la fabricante de chapelets visait

bien plus haut, et fredonnait cette chanson populaire :

Celui que je veux ne me veut pas

Celui qui me veut, je m'en moque.

Ces deux vers entamaient quelque peu son crédit dans

l'esprit de ses prétendants ; mais, selon les personnes moins éprises,

vu qu'elle portait plutôt son choix sur les aînés des principales

maisons, Rosalinda avait parfaitement le droit d'être folle sans être

déshonnête.

En ce temps-là, un officier de l'armée française commandée

par Loison, pris sous le feu des guérillas, s'écarta de son détachement

et tomba, blessé, dans un bois près de la maison des fabricantes de

chapelets ; il se cacha dans un buisson de genêts pour fuir la fureur

carnassière du peuple.

Rosalinda avait vu du vasistas de sa chambre le combat

entre les Français et la guérilla, et l'arrivée de l'officier dans le

bois. Dès la tombée de la nuit, quand sa mère fut sortie prendre des

nouvelles, elle s'approcha des genêts, et vit des gouttes de sang. Elle

les suivit à la trace, et tomba sur un aimable Français prostré, qui

n'arrivait pas à respirer, et blessé au front. Elle osa s'agenouiller

convulsivement auprès du bel agonisant, et appuyer légèrement sa main

au bras qu'il avait sur la poitrine. Le Français, à ce que je crois,

ouvrit les yeux, vit la svelte paysanne, et se souvint du héros de lord

Byron, cet éternel Don Juan, lequel, rejeté sur la plage par les vagues

qui n'avaient pu le dévorer impitoyablement, ouvre ses yeux mourants et

voit le jolie fille du pirate.

Le Français demanda de l'eau. Si un jour tu fais imprimer

ce conte, tu pourras dire que le jeune officier lui demanda son cœur,

en élevant la voix comme qui jouit d'une parfaite santé ; dis ce qui

t'arrangera ; mais, pour être tout à fait exact, il a demandé de l'eau

; après avoir bu de l'eau excellente de notre Minho, il retrouva des

couleurs, et demanda un bout de pain. Comme si l'amour lui donnait à

cet instant la science infuse des langues étrangères, la jeune fille

comprit qu'il voulait manger.

Elle retourna chez elle, et lui apporta quelques œufs durs

et un bol de lait de vache. Le Français joignit ses mains en

signe de reconnaissance, tira de la poche intérieure de son uniforme

quelques pièces d'or, qu'il offrit à sa bienfaitrice. Rosalinda refusa

d'une façon véhémente en faisant de grands gestes, et lui dit, à sa

façon, de rester là ; elle retourna chez elle raconter à sa mère ce qui

lui était arrivé, et lui demander, baignée de larmes, de l'accompagner

dans le bois.

Elles s'y rendirent et, peu après, appuyé sur leurs

épaules, par nuit noire, le Français fut recueilli dans la chaumine

propre et gaie des fabricantes de chapelets.

La pièce, à l'intérieur, où elles travaillaient, devint

leur alcôve, et leur chambre, plus en retrait et assombrie par des

chênes, celle du malade.

Le Français leur apprit à renouveler le pansement qu'il

avait à la tête à la suite d'un coup de faucille, et à soigner sa jambe

meurtrie par une pierre. La blessure à la tête cicatrisa rapidement ;

mais l'os du tibia fracturé mit du temps à se ressouder. Il y avait

plus d'un mois que l'officier était hébergé chez ces aimables créatures

qui passaient la nuit à son chevet. Après ce bref espace de temps,

Rosalinda savait ce qui pouvait s'avérer, en français, le plus utile

pour gouverner une maison. L'officier lui donnait des leçons, en

désignant et nommant, une à une, les choses qui l'entouraient, et, à

partir de celles-ci, il en induisait d'autres, invisibles, en recourant

à un système si ingénieux que Rosalinda, avec le soutien de son cœur,

mit au point un jargon beaucoup plus français que celui des jeunes

filles sorties de nos collèges, et moins proche du patois que celui de

certains traducteurs de romans.

J'admets que Rosalinda, et ce particulier dont nous

pouvons omettre le nom ont été capables d'inventer une langue à leur

usage pour s'entendre. Et toi ?

– Je l'admets, moi aussi, ai-je répondu avec la gravité

que requérait philologiquement cette question. Je crois que la première

forme de langage est née avec le premier colloque amoureux entre une

femme et un homme. Traitons cet important problème des langues, si cela

te convient. Commençons par le paradis terrestre, si tu ne veux pas

remonter plus loin.

– Mais, si cela te va, objecta António Joaquim, finissons

cette histoire, nous aborderons ensuite cette question…

– Parce que cette histoire a une fin ?!

– Elle ne fait que commencer.

– Tant mieux ! J'allais te dire qu'il n'y avait pas un

chapitre à tirer de ta Rosalinda…

– La mienne ?! Celle du Français, si tu veux bien.

– Ils se sont donc aimés ?

– Et ils se sont enfuis, dès qu'il eut soigné sa jambe et

sa tête.

– Il a bien payé l'hospitalité de la vieille fabricante de

chapelets, qui naturellement en fut si affectée qu'elle mourut de honte

et de chagrin.

– Elle n'est pas morte. Elle a continué à travailler à ses

rosaires. Quand on lui demandait des nouvelles de Rosalinda, elle

répondait : "Je n'en sais rien." La disparition de la jeune fille, et

la sérénité de la vieille excitèrent la curiosité. J'ignore quel

fonctionnaire de justice s'est arrogé le droit d'interroger la

fabricante de chapelets sur ce qu'était devenue sa fille. On

l'intimida, et elle avoua que sa Rosalinda était partie épouser en

France un soldat de l'armée française, avec son consentement.

Dès que cela fut divulgué, la population de trois

paroisses voulut aller brûler la maison de la vieille, et venger la

nation en rôtissant la jacobine qui avait donné sa fille à un

hérétique, alors que le patriotisme lui commandait d'achever le

moribond dans le bois où elle l'avait trouvé. C'est mon père qui retint

le bras de la fureur populaire.

À partir de ce moment, la mère de Rosalinda vécut comme

une lépreuse, ou une excommuniée dans sa paroisse. Personne ne lui

vendait d'os, ni ne lui achetait de rosaires Les bigotes ont cessé de

prier avec de chapelets qu'elle aurait fabriqués. La pauvre femme

changea de région ; je crois qu'elle se rendit à Porto, et qu'au bout

d'un certain temps, elle partit pour la France, où l'appelait sa fille.

Ayant appris qu'elle s'était enfuie, le peuple ne se dispensa pas de

réduire en cendres sa maison, et d'asperger ces cendres d'eau bénite,

sans oublier de se livrer à d'autres exorcisme. J'ai entendu des

vieillards raconter qu'aux alentours de la maison rasée, cela puait le

souffre à plein nez, un signe évident qu'une légion de démons avait

bourgeonné en ces lieux.

Au bout de quelques années, le souffle de la civilisation

dispersa les miasmes sulfureux. Peu de gens parlaient des fugitives ;

et si la nouvelle génération les mentionnait, c'était sans haine, et

peut-être avec une ombre de poésie romantique. Au moins moi, quand

j'étais jeune homme, j'allais m'asseoir sur les décombres de la maison

des fabricantes de chapelets, et je rêvais de Rosalinda et du Français.

Je m'imaginais sa chambre, avec la vitre à travers laquelle elle avait

vu entrer le blessé dans le buisson de genêts ; j'allais au bois

chercher l'endroit où elle l'avait peut-être trouvé ; je m'arrêtais

près de la porte par où ils étaient entrés dans la maison qui leur

offrait son abri. Je composais mon roman avec une touche de couleur

locale, et m'abandonnais à mes émotions ; je faisais part de ces

réflexions à ma mère, qui avait connu Rosalinda, et lui demandais de me

la décrire pour la centième fois.

Je voulais que l'on cherchât à savoir si elle était encore

vivante. C'est devant mon abbé que j'épanchais ces désirs puérils. Le

prêtre me demandait si je voulais aller en France châtier le ravisseur

de notre belle compatriote ; et parmi ces balivernes et d'autres

du même tabac, il me promettait d'écrire au roi Louis-Philippe,

conformément à mes exigences, une lettre, à laquelle le monarque ne

manquerait pas de répondre minutieusement.

J'avais atteint l'âge de vingt ans quand mon abbé me dit

qu'une personne lui avait demandé à Porto s'il se souvenait avoir

connu, dans la paroisse de ***, une Rosalinda qui s'était enfuie avec

un officier français. Et il ajouta que le Français l'avait épousée,

qu'il était général, que son informateur les avait tous les deux vus à

Baden Baden, où ils prenaient les eaux, et qu'il avait parlé en

portugais avec Rosalinda, qui était devenue une vieille.

Je t'avouerai que le roman de mon enfance s'effrita

quelque peu à cette nouvelle. La poésie s'accorde mal avec des tableaux

respirant le bonheur. Ce qu'elle veut, ce sont des scènes où l'on verse

force larmes. Une fille du ciel, il semble qu'elle ne soit descendue

sur terre que pour pleurer. C'est comme ces fleurs qui se ferment aux

plus fortes chaleurs du soleil, et s'ouvrent dans la mélancolique

obscurité de la nuit.

– Le dissolvant de ta poésie, ai-je fait observer, c'est

que l'on t'a dit que cette femme avait vieilli, mon cher António

Joaquim !…

– Peut-être… Au bout de dix ans, est arrivée à Braga une

dame âgée, portant le deuil, avec deux domestiques ; elle a loué une

maison modeste dans les faubourgs de la ville. Au printemps de cette

année 1850, cette dame, que ses servantes appelaient simplement madame,

a visité le Minho en litière, et s'est retrouvée dans ma paroisse. Elle

a dit que l'endroit lui plaisait beaucoup, et manifesté le désir de s'y

arrêter quelques jours, ce qu'elle ferait, si elle trouvait une maison

à louer. Mon père avait une maison de métayer vide, il la lui céda

gratuitement.

Cette dame — dont tu as déjà deviné qu'il s'agissait de

Rosalinda — accepta, en exprimant brièvement sa gratitude, la maison

qu'on lui offrirait, et se fit apporter de Braga son bagage, qui

consistait en quelques malles.

Elle sortait l'après-midi, de loin en loin, avec une

servante ou seule. Elle parcourait la courte distance qui la séparait

des ruines de la demeure des fabricantes de chapelets ; mais, si on la

voyait, elle se retirait pour ne pas attirer les yeux de la stupide

curiosité des cultivateurs. Mon père et moi, en compagnie de ma mère et

de ma femme, nous sommes allés lui rendre visite. Elle nous a reçus

avec un air qui respirait la politesse des palais. Elle ne nous a rien

dit de sa vie, nous ne lui avons rien demandé. L'on se sentait gêné en

la présence de cette splendide vieille qui montrait une telle prestance

et une telle grâce en s'asseyant, qu'elle semblait nous dire que nous

ne savions pas nous asseoir. Au moment de prendre congé, madame offrit

à ma mère un très précieux livre de prières, et à ma femme une broche

en or avec un camée d'une extrême pureté.

Elle a attendu quelques jours pour nous rendre notre

visite alors que nous n'y comptions plus. Ne trouvant aucun sujet de

conversation, ma mère évoqua les ruines de la maison des fabricantes de

chapelets. Elle écouta cette histoire sans rien dire, jusqu'à ce que ma

mère lui dît que son beau-père avait évité à la mère de Rosalinda de se

faire brûler par le peuple. Madame fit une grimace de dégoût, et dit :

– Encore heureux qu'il y ait eu un homme parmi les bêtes

sauvages.

Ma mère continua son récit, jusqu'à l'incendie de la

maison, et les superstitions du peuple au sujet du souffre et du démon.

Madame éclata de rire, et fit observer que le peuple nous

invitait à ne pas croire au démon ; et qu'il fallait beaucoup de foi

pour ne pas cesser de croire en Dieu, si la voix de Dieu est celle du

peuple, comme l'affirmait un proverbe blasphématoire.

La conversation allait s'achever sur cette sentencieuse

réflexion. Tout à coup, cette dame demanda à ma mère si elle avait

connu la fameuse fabricante de chapelets.

– Fort bien. J'ai soixante ans, et elle avait trois ans de

moins que moi. Nous sommes allées toutes les deux à l'école de monsieur

l'abbé ; mais il n'y a qu'elle qui ait appris à lire. Elle était fort

jolie, elle avait un air de citadine, et des expressions très douces.

Elle devait avoir à peu près votre âge. Grâce à Dieu, le Français l'a

épousée ; mais moi, continua ma mère avec la pardonnable ignorance de

sa vertu, je pense que les mariages, là-bas en France, ne sont pas

conformes aux principes de notre religion, et, si c'est le cas, ils ne

valent rien aux yeux de Dieu.

– Je crois que si, madame, répondit la dame, avec un

sourire affable. Le Dieu des Français est, selon moi, le Dieu de tout

le monde.

– Vous avez été en France ? demanda ma mère.

– Durant bien des années, madame. Et j'y ai rencontré

beaucoup de gens mariés qui vivaient en parfaite harmonie avec les

préceptes de notre sainte religion.

L'on se rendait compte que beaucoup d'autres questions

étaient restées bloquées dans la gorge de ma mère ; cependant cette

dame laconique se leva pour prendre congé. Ma mère lui montra alors un

rosaire en lui disant :

– Permettez-moi de vous offrir le plus beau rosaire que

j'ai, parmi ceux qu'a fabriqués Rosalinda.

La dame l'accepta, l'admira avec une émotion visible, et

la remercia en ces termes :

– Je vous suis bien reconnaissante de ce cadeau.

Après s'être un moment absorbée dans une profonde

réflexion, elle ajouta :

– Qui sait si la Rosalinda qui a fabriqué ces chapelets,

aura honte aujourd'hui d'avoir fait de ses mains un aussi bel ouvrage ?!

– C'est vrai ! dit ma mère.

V

Si j'écrivais ce roman, continua António Joaquim, je

garderais pour la

fin la surprise que je réserve au lecteur, en lui cachant l'identité de

cette étrangère. Mais comme, en bavardant avec toi, je ne ménage pas

mes effets, j'ai dédaigné le principal ressort de ce procédé.

– Et tu as bien fait, dis-je, parce que le principal

ressort des romans pleins d'invention finit par lâcher à force d'être

utilisé par les dramaturges et les romanciers. Certains croient étonner

le lecteur, et mettent en œuvre toute leur habileté à déformer la suite

naturelle des événements pour s'abandonner à la vanité de le

désarçonner. Or c'est le lecteur, à qui les romans ne sont pas

étrangers, qui est fort capable de surprendre l'auteur, en venant

souffler à l'oreille des personnages encapuchonnés jusqu'aux yeux qui

ils sont et d'où ils viennent, où ils vont, et le destin que l'auteur

leur prépare. Avec des lecteurs aussi prévenus, il est plus sûr et plus

modeste de se montrer sincère. Pas de leurres inutiles et ridicules à

leur crédulité, ce qui revient à les offenser et à les humilier. Si tu

écrivais le roman de Rosalinda, tu pourrais la cacher humblement

derrière cette vieille dame, tout le monde s'apprêterait à recevoir en

souriant cette nouvelle imprévue. Mets à ton débit, à charge de

revanche, cet avertissement, au cas, fort probable, où tu écrirais des

romans.

– Moi ?! fit António Joaquim. Moi, écrire des romans !…

– Qui sait ? J'ai bien le pressentiment que je finirai

laboureur, tu peux avoir celui que tu finiras romancier.

– Pas du tout, je ne l'ai pas le moins du monde.

– Tant mieux, mon ami. Cherche toujours à être utile à

quelque chose, et ne cesse d'occuper ton esprit à quelque branche de

ton travail ; parce qu'au moment où l'oisiveté te rendra inutile, tu

deviendras en écrivain affable, si tu ne deviens pas un écrivain

féroce. J'ai payé tes conseils de la même monnaie, qui est la moins

chère ; maintenant, si tu veux bien, revenons à l'histoire de

Rosalinda. Nous en sommes restés au moment où elle est sortie de chez

toi avec le rosaire que lui a offert ta mère.

– Elle a demandé un jour à mon père, poursuivit António

Joaquim, si un laboureur consentirait à lui vendre un terrain

pour y construire une maison avec un jardin, le tout d'une petite

dimension, à la façon des chalets

dans les montagnes suisses. Mon père

ne savait pas ce qu'étaient ces chalets

; mais il lui offrit un bout de

prairie gazonnée, ombragée par des marronniers. Madame exprima le désir

d'acquérir le terrain où se trouvait la maison des fabricantes de

chapelets, qu'elle en construirait une à cet endroit, les chênaies tout

autour lui plaisaient vraiment. Mon père répondit que le terrain était

disponible parce que sa propriétaire, si elle était encore vivante, ne

s'en souvenait sûrement plus, et qu'il n'y avait aucun parent qui pût

le réclamer. Elle précisa que la propriétaire ou les héritiers de cette

brousse pouvaient se présenter, ils seraient remboursés comme il faut

au triple de sa valeur.

Tout le monde fut étonné de la bizarrerie de cette dame,

et de la rapidité à laquelle, sur les ruines, s'éleva le plus gracieux

des cottages, sur le modèle

de celui qu'un Anglais avait fait récemment

construire à Vizela. On fut encore plus effaré de la voir passer

l'hiver dans le domaine de mes parents, en attendant la fin des

travaux, menés par les meilleurs maîtres artisans.

Nous sommes allés lui rendre visite chez elle au cours de

l'été 1851, nous avons apprécié la charmante nouveauté du mobilier de papier mâché, léger comme la

décoration d'une grotte de fées, dont le

toit serait fait de fleurs, et les murs des labyrinthes de plantes

grimpantes. Dans son cabinet, entre deux armoires de palissandre, d'une

facture répondant au goût ancien, nous avons vu un portrait en pied,

voilé d'un tissu obscur et transparent, à travers lequel on distinguait

les couleurs vives d'un uniforme couvert de médailles et de rubans,

avec, pendant à sa main droite, un bicorne emplumé.

Ma mère demanda si c'était le portrait de Dom Miguel, ou

de Dom Pedro, en souhaitant que ce fût plutôt le portrait du premier de

ces deux princes, elle pourrait prier silencieusement pour son salut.

La dame répondit que c'était le portrait de la seule

personne qu'elle eût aimé sur la terre, et qu'elle l'aimait encore au

ciel. Cela dit, un tel torrent de larmes jaillit de ses yeux que nous

en fûmes tous émus.

La mystérieuse dame obtint en 1853 l'autorisation de

construire un cimetière commun dans notre circonscription. L'assemblée

de la paroisse lui céda un terrain, et elle prit à sa charge tous les

travaux de nivellement, les fosses, la construction des murs et de la

chapelle. Elle fit aménager une sépulture modeste, avec une grille de

fer, sans inscription.

Au bout de quelques mois, est arrivé à Braga un cercueil

en plomb, avec des ossements, il s'est rendu, de là, à ma paroisse,

avec son cortège, avant d'être déposé dans la sépulture que Rosalinda

avait fait construire. L'on sut que c'étaient les restes de la mère de

cette dame, et rien de plus ; mais, au bout de quelques jours, sont

apparues ces lettres en fer sur la dalle de la sépulture :

CI GÎT MARIA GOMES,

NÉE

DANS CETTE PAROISSE EN 1760, ET DÉCÉDÉE

À PARIS EN 1820.

SA FILLE ROSALINDA

A FAIT ÉRIGER

CETTE CROIX SUR SA DALLE

EN 1853

Après avoir lu cela, mon père s'en fut, hors d'haleine,

raconter à la famille ce qu'il avait vu. Sans se soucier des vêtements

qu'elle prenait pour aller visiter cette dame, ma mère courut chez

Rosalinda, et se précipita dedans, comme du temps où elle venait

l'appeler pour aller avec elle à l'école.

Rosalinda la prit dans ses bras, la serra sur sa poitrine,

pleura de saudade et de joie, ressortant les mêmes expressions amicales

que dans leur enfance, elle était devenue une tout autre femme, posant

des questions sur tout et toutes les personnes décédées durant les

quarante dernières années.

Puis, nous y sommes tous allés ; et moi, je lui ai

raconté, en prenant ma mère à témoin, les romans que j'avais élaborés,

à son propos, sur les ruines de sa maison, qui fouettaient mon

imagination.

Rosalinda nous a fait un récit détaillé de sa vie. Dès

qu'il eut foulé le sol de la France, l'officier français l'épousa. Il

l'aima trente-deux ans autant qu'aux premiers quinze jours de leurs

fiançailles. Il l'amena avec lui à toutes les titanesques batailles de

Napoléon, en disant que, s'il devait être mortellement blessé, il

voulait mourir dans les bras de la femme qui lui avait offert sa vie,

qu'elle sacrifiait dans le plus ignoble des combats de sa carrière

pleine de triomphes. Ce brave était parvenu au grade de général, il

était mort en léguant à sa veuve d'abondantes ressources qu'il tenait

de ses parents.

La population de la paroisse s'arrêtait, autour de cette

luxueuse demeure, pour contempler la richesse de la fidalga, que

beaucoup de gens de son âge avaient connue quand elle polissait des

chapelets en os.

Cette admiration généra l'envie, et l'envie trouva un

exutoire dans la médisance.

Les bigotes et les patriotes disaient que la fortune de

Rosalinda, le Français l'avait volée au Portugal.

Certains affirmaient que c'était précisément lui qui avait

spolié, dans une église voisine, une demi-douzaine de saints de leurs

splendides ornements, lesquels devaient valoir vingt pintos [4] bien

pesés ; les sycophantes en sabots estimaient que la richesse de

Rosalinda provenait des ornements des saints. J'ai souvent surpris la

canaille qui se livrait à ces estimations, et résolu sommairement le

problème à coups de gourdin. J'ai cassé les têtes qui avaient été à

l'origine de ces estimations, et la médisance se fit une raison,

après cette saignée pratiquée sur ses intumescences de jalousie insane.

En 1855, j'ai reçu chez moi un excellent garçon à qui la

Régénération avait fait perdre son emploi parce qu'il était parti

défendre le gouvernement du comte de Tomar[5]. João Carlos avait

beaucoup d'instruction, et parlait couramment français. Rosalinda

prenait plaisir à se rappeler l'idiome de son mari en discutant de

littérature avec mon ami.

Par moi, pas par lui, cette dame connaissait la mauvaise

situation de João Carlos. Elle m'a consulté sur la façon dont elle

pouvait lui être utile sans le blesser. Je n'ai pu la conseiller, parce

que je connaissais l'excessive susceptibilité de mon ami.

Sur les instances répétées de ma mère, João Carlos resta

encore un an avec nous, où il enseignait, pour passer le temps, à mes

enfants le portugais, et, à moi, le français, que j'arrivais à peine à

traduire.

Dona Rosalinda lui demanda, l'année suivante, s'il voulait

bien aller à Paris vendre des valeurs bancaires qu'elle voulait

réaliser, et mener à bout des liquidations que son mari avait laissées

inachevées.

João Carlos se rendit à Paris où il resta six mois, comme

l'y obligeait sa commettante, qui le forçait à attendre la conclusion

de ses affaires qui rencontraient bien des obstacles.

Au retour de mon hôte, Rosalinda était malade, et

présentait des signes inquiétants. Il lui rendit compte de la mission,

qu'il avait remplie avec autant d'honnêteté que d'habileté. La dame

prit la moitié des sommes réalisées, et lui céda l'autre comme salaire,