Le vingt et un mars de cette année mil huit cent

cinquante-six, vers onze heures et demie du soir, il y a précisément

quarante-sept ans, le sieur João Antunes da Mota, demeurant rue des

Arménios dans notre bonne et l'on ne peut plus loyale ville de

Porto, se trouvait chez lui. Il n'y a rien là d'extraordinaire.

Monsieur João Antunes pouvait se trouver où il voulait.

Voilà le début de cette histoire, un début froid et sans

grâce. L'on dirait un

Extrait de

Naissance. La description d'une

tempête, avec de la grêle claquant sur les vitres, le vent du nord

sifflant entre les solives, un bois séculaire qui agite ses branches en

craquant, et quelques-unes des grimaces que la nature fait à une

humanité saisie d'épouvante et que les romanciers, de Longus à nos

jours, rendent avec les expressions de rigueur, chaque fois qu'ils

n'ont rien d'autre à dire... Je crois que j'entendais vous présenter le

sieur João Antunes da Mota. À moins que j'aie caressé une autre idée.

Elle m'est venue, je l'ai oubliée. Quelle qu'elle fût, à n'importe quel

moment qu'elle arrive, elle tombera toujours à point ; et vous serez

alors, cher lecteur, dédommagé de la pauvreté, de la trivialité, du

style exténué dont je viens de vous gâter un palais habitué aux mets

plus épicés du roman, dont la tête ne manque jamais, et ne doit jamais

manquer de se présenter tout entourée de violentes rafales

et d'éclairs éblouissants. Un tel luxe de détails nous ferait gaspiller

beaucoup trop de cire pour un João Antunes. Lamartine fait d'un

maçon

un philosophe : l'omnipotence du génie est le Saint Antoine de ces

temps incrédules :

facit mirabalia.

Qui est donc cet habitant de la rue des Arménios ?

L'on y arrive. Quand João Antunes da Mota, surnommé le

Kágado(1),

naturel

de Lixa, était venu à Porto, c'était un gamin : son

oncle maternel, le père António Cabêda, l'amenait là afin de le faire

embarquer pour le Brésil. Il admirait, sur le quai de la Ribeira, la

taille d'un yatch que le bon António Cabêda appelait un

gréement de

guerre maritime, devant le garçon ébahi, lorsqu'un gros homme

s'approcha, qui portait une veste de toile jaune, et des babouches de

lin, et demanda au père António si le petit allait s'embarquer. Après

avoir reçu une réponse affirmative, le gros homme pria les admirateurs

du

gréement de guerre maritime

de se couvrir, précisa qu'il était le

propriétaire de deux épiceries à la Fonte Taurina, et désirait fort

engager dans l'une d'elles un garçon qui aurait la bosse du commerce.

– Pour ce qui est de la bosse, on ne peut mieux l'avoir,

dit l'oncle, en relevant fièrement la tête de son neveu, comme un

maquignon qui montre les dents d'un cheval.

– Pour ça, il a l' œil, dit l'épicier. Voulez-vous me le

confier ? Le Brésil, c'est partout. Il lui suffit d'avoir une bonne

tête, et bonne pour le commerce, avec ça l'on peut se faire de l'argent

n'importe où.

– Veux-tu partir ou rester, mon garçon ? demanda l'oncle

en donnant un coup de son pied droit à une motte de boue séchée.

– Eh bien... marmonna le garçon en tortillant le bord de

son bonnet.

– Allez, décide-toi. C'est bien le moment d'enfiler des

perles ! Il a raison, ce Monsieur, après tout : le Brésil, c'est

partout. Tu veux ou tu ne veux pas ?

– Je ferai ce que vous voudrez ; je préfère, moi, rester

plus près des gens que je connais.

– C'est décidé, cria le cultivateur en tapant sur l'épaule

grassouillette du marchand de morue. Le gamin reste avec vous.

Traitez-le bien : pour ce qui est de lire et d'écrire, ça va ; et de la

force ? Là, si vous permettez, il peut vous soulever deux arobes avec

les dents.

João Antunes entra chez son patron, dîna avec son oncle,

et lui fit ses adieux.

Quelques années après, le neveu du père António Cabêda

était le premier caissier, plus tard, le gendre de son patron, enfin

son héritier. En même temps que d'une richesse considérable, il hérita

du surnom de

Kágado, déjà

fort ancien, que lui avait laissé une antique

lignée de marchands de morue de la Fonte Taurina, comme le confirment

de bien étranges notes, qui, si elles étaient exactes, feraient

remonter cette généalogie à João Antunes da Mota, dont un serviteur

était allé s'installer à la Fonte Taurina, le premier des

Kágados. Il

était donc légitime, l'orgueil qu'inspirait ce surnom à João Antunes da

Mota, même si la branche mâle des

Kágados

s'était éteinte avec son

beau-père.

João était devenu veuf, sans laisser de descendance. La

lignée collatérale, représentée par d'autres marchands de morue de

Miragaia, avait demandé au veuf s'il voulait leur céder ses épiceries,

pour lesquelles ils verseraient de gros intérêts, à seule fin de ne pas

les voir sortir de la famille. João Antunes y consentit, céda son

entreprise, et se retira avec son énorme capital chez lui, rue des

Arménios. Selon les calculs de ses voisins, monsieur João se trouvait à

la tête d'au moins cent

contos,

en monnaie courante, solide, et

palpable.

Le capitaliste avait besoin d'employer à quelque chose son

immense besoin de se dépenser. Ne trouvant rien de plus commode et de

plus rentable, il prêtait de l'argent à intérêt sur des hypothèques ;

mais, sur le papier, les intérêts légaux étaient un innocent mensonge.

Monsieur João prêtait à quarante pour cent ou plus, et les

fidalgos ne

se lassaient pas d'engraisser son argent, en transformant en capital

l'usure énorme qui leur permettait de s'amuser et de se ruiner.

(Regardez leur enfants, qui sont nos contemporains).

Notre homme n'avait pas démenti la bosse qu'avait

pressentie dans son regard, António Cabêda, son défunt oncle. Usurier,

avare, dévot de Notre Dame des Douleurs des Congréganistes, ami intime

de l'évêque-gouverneur, en relation avec des familles nobles, et

spécialement avec le Garde des Sceaux, valant plus de cinquante contos

depuis qu'il s'était retiré du commerce, bien que pièce rapportée et

intrus dans la vénérable lignée des Kágados, João Antunes était

indubitablement le plus fripon de tous, sans vouloir le flatter.

Jamais, pourtant, les traits de caractère de João Antunes

ne ressortent autant que la nuit du 21 mars 1809. Ils justifient

parfaitement le début laborieux de ce roman, la crème des romans

véridiques, miracle d'une littérature mercantile, comme celle où

malheureusement la désinvolture de l'imagination fait que le lecteur

avisé n'accorde aucune confiance aux chroniques dont je suis l'éditeur,

le moins scandaleux des auteurs.

Il suffit de leur donner cette date, les

contemporains de João Antunes et les nôtres savent que l'invasion des

Français est survenue peu de jours après celui où le marchand de morue,

à onze heures et demie du soir, plein d'angoisse, impatient,

frénétique, glissait à chaque instant, rue des Arménios, sa tête, à des

hauteurs vertigineuses, dans l'entrebâillement d'une fenêtre en bois.

À la tombée de la nuit, João Antunes était rentré chez

lui, atterré. Il arrivait d'effrayantes nouvelles de partout. Les

Français étaient entrés dans Chaves, et descendaient, comme un torrent

dévastateur qui ne respectait pas les avoirs, la vieillesse, la pudeur,

la religion – des expressions employées dans les journaux de cette

époque. Pour la plus grande consternation des âmes croyant en Dieu, au

premier rang desquelles figurait celle de João Antunes, d'après un

message parvenu du quartier général de Braga en retraite, le général

Bernardim Freire, qui passait pour un jacobin, avait été assassiné par

le peuple, et les loyalistes, commandés par le baron d'Eben, avaient

été à ce point défaits à Carvalho de Este, qu'il leur restait juste le

temps de se replier sur Porto. Les informateurs ajoutaient que les

barbares dévastaient, incendiaient ce qu'ils trouvaient, déshonoraient

les vierges, tuaient les vieilles déshonorées, mangeaient les enfants

comme des anthropophages, et, pire encore, se livraient au

pillage. Cet

horrible vocable dans un discours à faire dresser les

cheveux sur la tête, mit João Antunes dans un triste état.

Pour comble d'infortune, le capitaliste atterré avait

prêté cent pièces quelques jours avant à quatre-vingts pour cent au

fidalgo de la Bandeirinha, João da Cunha Araújo Portocarreiro,

lieutenant-colonel au 6e d'Infanterie. La précipitation avec laquelle

le débiteur était parti pour les retranchements dont il assurait le

commandement, et le désordre qui régnait dans les administrations,

furent cause que l'on ne rédigea pas une reconnaissance de dette, une

imprudence que ne s'était jamais permise l'usurier dans ses

transactions !

Le pire, c'était que des populaires séditieux de la légion

grognaient que João da Cunha était un jacobin, et s'entendaient pour

l'arrêter, en tant que rebelle à son Roi, notre seigneur.

Voilà donc Antunes sans reconnaissance pour ces cent

pièces ! "S'ils tuent le jacobin, avec quel justificatif me

présenterai-je chez la veuve ?" Cette funèbre incertitude produisait

chez l'illustre greffon des

Kágados,

des fourmillements dans les

doigts, et une bonne crampe à la jambe droite, qui risquait de se

trouver paralysée.

L'avarice ne parvint pas à secouer la lâcheté naturelle de

l'usurier. Dans les nombreux accès de vertige devant la situation

désespérée de ses cent pièces, António da Mota songea à enfiler sa

capote de camelot, à traverser la ville, avec pas même cinq réis en

poche (le prudent João Antunes n'accordait aucune confiance à la

loyauté des vassaux fidèles, à juste titre), jusqu'à la batterie de

Bonfim, où l'on avait détaché Portocarreiro, le débiteur dont

l'insolvabilité paraissait évidente à son esprit halluciné. Sa nature,

en attendant, renâclait ; les jambes se dérobaient sous le sordide

créancier, et une sueur froide, accompagnée d'une brusque révolution de

ses intestins, redoublait la détresse de ce malheureux Gobseck, un

personnage bien connu des lecteurs de Balzac.

Pourquoi ne se couchait-il pas sur son lit en bois

de pin, et ne cherchait-il pas le sommeil où il pourrait au moins faire

valoir un document authentique à propos de ces fatales cent pièces ?

Il ne se couchait pas, d'abord, parce qu'il n'avait

pas sommeil ; deuxièmement parce que si les nouvelles de Braga se

confirmaient, d'après lesquelles les Français marchaient sur Porto, il

était indispensable de mettre en lieu sûr les loques de son lit, la

seule chose que l'on pût piller ; et enfin, parce que João Antunes

attendait quelqu'un si l'on en croit les coups de tête qu'il donnait

dans le vide, en la lançant dehors, par la lucarne, aussi vite que le

ferait une catapulte.

Il ne passa pas âme qui vive, jusqu'à minuit, rue des

Arménios.

Le marchand de morue tendait l'oreille vers Miragaia,

quand il entendit un bruit de pas. Il colla son menton à la lucarne,

mit sa main derrière le pavillon de son oreille, et attendit jusqu'à ce

qu'il fût convaincu que son voisin, le batelier António Corrêa,

surnommé

le Maure, était

enfin arrivé.

– Monsieur João, brailla, de la rue, le batelier.

– Je suis là à t'attendre, mon vieux. Alors ? Qu'est-ce

que tu as à me dire ?

– Que voulez-vous que je vous dise, Monsieur João ? Il a

été emporté par trois millions de diables...

– Qui ça ?

– Le fidalgo de la Bandeirinha.

– Dieu du ciel ! Je peux faire le deuil de mon argent !

Vous l'avez complètement tué ? Il ne peut plus parler ?

– On lui a définitivement coupé le sifflet ! Voilà comment

ça s'est passé. Nous l'avons arrêté pour l'amener chez l'évêque ; mais

ça ne faisait pas un pli, l'évêque était capable de le mettre dehors,

parce que les grands, ça se serre les coudes. Quand nous sommes arrivés

au

Padrão das Almas, Raimundo

José a fait un sermon au peuple, comme

quoi le mieux, c'était de faire un sort à tous les jacobins. Avant

qu'il ait fini, Francisco Reteniz colle une balle en haut de la tête du

fidalgo, et moi, je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui flanque un coup

dans le dos. Le jacobin a demandé qu'on le laisse se confesser. Mais

là, ça démangeait tout le monde de cogner que c'en était une

bénédiction ! Il reste là, étendu de tout son long au

Padrão das

Almas... Demain, il aura des copains... On n'en restera pas là.

Luis de

Oliveira va passer l'arme à gauche. Quant au Garde des Sceaux, le

diable va l'emporter, lui aussi. Tous les prisonniers arrêtés pour

Haute Trahison, on va les couper en tranches dans la Relação.

João Antunes n'entendit plus son voisin sanguinaire.

L'expression "Garde des Sceaux" agit sur lui à la façon d'une coulée de

plomb qui tomba sur les ventricules de son cœur, qu'elle boucha.

Antunes ne respirait pas ; les contractions de son diaphragme

secouaient ses intestins rugissants. C'est que tous les chocs moraux,

dans cet organisme excentrique, retournaient immédiatement son estomac

et les organes environnants. Une infirmité originale et unique ! Une

suprême disgrâce pour un capitaliste atterré à cette triste époque où

les Français envahissaient le pays ! Les coups répétés d'une colère

sporadique qui donnait au malheureux des élancements dans le

bas-ventre, chaque fois qu'il se trouvait sous la menace d'un pillage,

à chaque assaut imaginaire contre ses cent cinquante mille réis.

Mais pourquoi le traitement que le batelier réservait au

Garde des Sceaux met-il João Antunes dans un tel état ?

Nous allons le voir.

Sa décision est prise : ses terreurs livides se dissipent

devant l'usurier, le voici qui met sa capote de quarts, enfonce son

bonnet de tortis sur les oreilles, glisse ses tibias tremblants dans

ses épaisses chaussettes de laine. Il dévale les dangereux colimaçons

de ses escaliers, colle une oreille sagace à la serrure, ouvre et ferme

doucement la porte disloquée. Ensuite, à pas comptés, João Antunes se

retrouva rue de Cedofeita, à la porte du Garde des Sceaux, Manuel

Francisco da Silva e Veiga Magro do Mouro (la longueur de ce nom ne

convient guère à un roman, mais la vérité que l'on doit au conte admet

l'extravagance des noms de famille, qui constitue au Portugal l'unique

propriété de beaucoup de fils de quelqu'un). On lui ouvrit la porte au

troisième coup de sonnette. Ces tintements accélérés trahissaient

l'émotion de l'importun qui, à une heure du matin, interrompait le

paisible sommeil du magistrat.

La voix éraillée de l'ancien marchand de morue était bien

connue des domestiques. On lui ouvrit la porte, et on le conduisit,

sans l'annoncer, dans la chambre du maître de maison.

João Antunes exhiba, entre les tentures du lit du Garde

des Sceaux, une tête épouvantable. Ses petits yeux d'une couleur

indéterminée, étaient enfouis sous les contractions de sa paupière

supérieure, un effet de l'effroi provoqué par le meurtre du fidalgo de

la Bandeirinha. Le long de ses joues, spongieuses et vermeilles quand

sa prospérité n'était pas menacée, la corrosion de la terreur avait

asséché les sécrétions huileuses, laissant paraître, sur la surface

aride de la peau, les traces d'une agonie qui ne se peut comparer qu'à

celle de l'avare qui voit rouler tous ses biens dans l'abîme.

– Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Mota !? dit le Garde

des Sceaux, alarmé.

– Vous êtes encore en vie, Dieu merci ! s'exclama João

Antunes en essayant de reprendre son souffle.

– Encore vivant ?! Elle est bien bonne ! Vous vous

attendiez donc à me trouver mort ? Le ciel m'en préserve ! Asseyez-vous

là... Qu'est-ce qui se passe ?

– Savez-vous ce que vous devez faire, là, tout de suite,

sans plus de préambules ? Fuyez, sinon l'on va vous tuer... Fuyez !

– L'on va me tuer ? fit le magistrat, impressionné, sur

son lit.

– C'est comme je vous le dis, Monsieur le Garde des

Sceaux... On va vous tuer...

– Pourquoi ?!

– Ça, je ne sais pas. Vous êtes condamné à être exécuté

avec Luis de Oliveira, et les prisonniers arrêtés pour Haute Trahison.

– Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qui est-ce qui va

m'exécuter ?

– Ceux-là même qui ont tué aujourd'hui le

lieutenant-colonel João da Cunha, qui s'en est allé comme ça, avec cent

pièces à moi, sans reconnaissance, et sans témoins. Si je vous le

dis... c'est parce que je le sais de l'un des propres assassins du

fidalgo de la Bandeirinha.

– Serait-ce parce que j'ai voulu sauver hier le malheureux

João da Cunha ?

– Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a qu'une chose qui

importe, Votre Excellence, vous devez vous enfuir au plus tôt...

– C'est impossible ! J'occupe un poste honorifique ; je ne

vais pas le lâcher.

– Il est bien question d'honneur ! Ce n'est plus une

affaire d'honneur ni de honte. Chacun doit sauver son argent et sa vie

des griffes de la canaille que vous auriez dû mettre, votre Excellence,

dans un cachot, et sous les fers. Enfin, il n'y a pas de temps à

perdre. Vous ferez ce que vous voudrez... Moi, je viens chercher mon

coffret.

– Votre coffret se trouve là-bas dans le grand tiroir de

ce secrétaire, à l'endroit même où vous l'avez laissé ; mais dites-moi

; cette terrible nouvelle que vous m'apprenez, a-t-elle un fond de

vérité ?

– Je vous ai déjà dit ce que je sais. Si vous voulez un

conseil d'ami, fuyez ; si vous n'avez pas peur, je ne donne pas cher de

votre vie.

– Vous cédez à la panique ! Vous avez écouté les discours

de quelque gueux de la bande des brigands qui ont assassiné João da

Cunha, et vous oubliez que l'on va mettre cette canaille aux fers et la

conduire, sur l'ordre de l'évêque, au château de la Foz.

– Vous voulez que je vous dise ? Je n'aimerais pas me

trouver entre la peau et la chemise de l'évêque. Ils vont découvrir, un

jour ou l'autre, que c'est un jacobin, et ils le tueront. Si j'avais du

temps de reste, j'irais le prévenir aujourd'hui.

– Pour qu'il s'enfuie ? dit le Garde des Sceaux en

souriant.

– Tout juste.

– Ce que je vois, c'est qu'il manque une case à votre

cerveau. Je comprends à présent, Monsieur João Antunes, l'origine

étymologique du nom

Kágado(2). En ce qui me concerne, vous avez rêvé

que

l'on me tuait, et que, par la même occasion, l'on volait votre pécule.

Vous vous êtes réveillé affolé, et vous avez couru chercher votre

argent, en inventant n'importe quel bobard sans queue ni tête pour

justifier ce coup de tête. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre en

frais. Du moment que vous m'avez confié votre coffret, vous pouviez

venir le reprendre quand bon vous semblerait. Vous n'aviez pas besoin

de venir me faire peur, à moi qui ne suis qu'un enfant aux cheveux

blancs. Je vais appeler un de mes domestiques, il va se charger de

votre coffret.

– Non, ce ne sera pas nécessaire, Monsieur le Garde des

Sceaux. Je vais me débrouiller. Pourvu que vous n'ayez jamais à vous

repentir d'avoir fait si peu de cas de mes avis.

– Ce ne sera pas le cas, si Dieu le veut.

– Plaise à Dieu, alors !

– C'est bon : allez vous coucher tranquillement ; mettez

votre coffret sous votre oreiller ou, pour plus de sécurité,

endormez-vous à plat ventre dessus, et réveillez-vous avec des idées

plus gaies. Si vous êtes demain tout à fait remis, venez me voir, vous

me raconterez votre rêve sanglant à tête reposée.

Le Garde des Sceaux riait, tandis que João Antunes

gémissait en soulevant, dans le grand tiroir de son secrétaire, un

coffre volumineux de deux empans de haut sur deux de large. Il le cala

sur son genou, gémit encore pour l'enlever dans ses bras, faisant là

preuve d'une admirable énergie, puis s'en alla, avec une gravité

comique, tandis que le Garde des Sceaux était pris du plus sonore et du

plus interminable des fous rires.

João Antunes sortit indemne de son trajet entre la rue de

Cedofeita et celle des Arménios. Il s'assit de temps en temps pour

reprendre son souffle. Dans sa rue, à cette heure, il régnait un

silence sépulcral, quand le batelier, son gênant voisin, ne prolongeait

pas comme d'habitude ses délires d'ivrogne jusqu'au petit matin.

Le capitaliste s'enferma de l'intérieur ; il alluma une

bougie ; il inspecta le contenu de son coffret, vérifiant les rouleaux

de pièces, et ses valeurs en brillants, pour la plupart des gages sur

des prêts aux principales familles nobles de Porto. Il avait un

couvercle à compartiment secret, avec une clé spéciale, découvrant six

petits tiroirs, eux aussi fermés par des serrures avec une clé

différente pour chacune : une précaution inutile, dérisoire contre un

voleur qui aurait un bras pour porter le coffret et disposerait d'un

clou pour l'ouvrir à loisir. Cinq de ces tiroirs contenaient de la

monnaie en or, et des billets. La joie scintillait dans ses yeux;

contrariée par une peur bleue qui lui donnait des frissons dans le dos

et l'empêchait de digérer tout à fait le chyle de son bonheur.

Il descendit au sous-sol de la petite maison. C'était un

espace carré sans plancher, froid comme un souterrain, avec aucun signe

de vie, juste foulé par le cultivateur de São Cosme qui venait chaque

année enlever ses dépouilles accumulées et marchandées. C'était

une branche du commerce de cet habile économiste, qui, selon ses

calculs infaillibles, devait être rentable : il recevait des navets en

échange.

Dans le recoin le plus obscur de ce réduit glacial et

sombre, monsieur Antunes creusa un trou de quatre empans, à l'affût du

moindre bruit, allant jusqu'à se méfier des échos sourds de sa bêche.

Puis il plongea comme un dernier regard, profondément amoureux, sur le

coffre qu'il déposa tendrement au fond du trou, comme Joung l'avait

fait pour sa fille chérie. Il piétina et piétina encore la terre, avant

de la recouvrir d'ordures, d'éclats de pierre et de copeaux de bois

pourri.

Il était trois heures du matin. João Antunes mangea deux

sardines en escabèche, qu'il noya dans une demi-bouteille de vin, puis

se coucha. Mais, au moment où le sommeil semblait effleurer ses

paupières grasses, il fut assailli par une idée funèbre – la perte des

cent pièces prêtées au fidalgo de la Bandeirinha – et ne put retrouver

le sommeil. Le jour pointait : le roulement des tambours parvenait des

batteries du sud, l'émeute grondait de tous les côtés, c'était un

mélange confus de voix, de clairons, de grincements de charrettes, les

cloches sonnaient le tocsin. João Antunes bondit de sa paillasse, salua

le premier rayon de soleil qui glissa sur ses joues livides, descendit

à la tombe provisoire de son argent, s'applaudit de la perfection de

son travail et sortit, plus rassuré que jamais, sur le sort de son

dépôt confié aux entrailles de la terre.

L'usurier allait se lancer dans une tentative désespérée,

dont l'idée lui était venue durant son insomnie, pour sauver les cent

pièces prêtées au défunt brigadier João da Cunha.

Il lui restait la maison de la Bandeirinha. La veuve du

pauvre jacobin devait y vivre. João Antunes resta quelques minutes

piqué, indécis, devant l'héraldique portail des Portocarreiros. La

ladrerie finit par l'emporter, et cet homme sans cœur tira la sonnette

avec la détermination d'un créancier. Un serviteur en larmes vint lui

demander ce qu'il voulait. En donnant à sa voix une tonalité

compatissante, le marchand de morue dit qu'il avait besoin de

s'entretenir avec Dona Maria Rita d'affaires de la plus haute

importance.

Abandonnée de tous, entourée de ses tout petits enfants,

mais plus courageuse que ne l'est d'ordinaire une femme qui a perdu,

quelques heures avant, un tendre mari, la malheureuse veuve avait

besoin de quelqu'un pour la conseiller, compatir à son malheur et

proposer un endroit où cacher ses enfants. En d'autres circonstances,

elle eût été contrariée d'entendre le nom de João Antunes ; face à un

tel hôte, toujours abject quand il était question d'argent, elle aurait

pensé qu'il préparait quelque nouvelle escroquerie. En ces moments

d'intense désespoir, cette veuve désemparée avait besoin de

quelqu'un, ami ou ennemi, parce que ses larmes auraient attendri des

fauves, et que les fauves devaient avoir pitié de son état de veuve.

João Antunes fut donc reçu dans une

alcôve où Dona Maria, entourée de servantes, avec deux petites filles

dans ses bras, perdait connaissance tous les quarts d'heure, avant de

revenir à elle, terriblement consciente de sa propre vie, pour invoquer

son mari, la chair en lambeaux, le visage contre la terre ensanglantée,

attendant qu'une corde le traînât par les rues de Porto.

– C'est affreux, Monsieur Mota ! s'exclama la veuve, en se

précipitant sur l'impassible marchand de morue. C'est affreux ! mon

mari mort... mes toutes petites filles sans père... mon mari chéri !...

– Résignez-vous à la volonté de Dieu, chère Madame.

– Je suis incapable de me résigner à la volonté de Dieu...

– Ne blasphémez pas, Dona Maria !... Que Notre Dame des

Congréganistes vous pardonne.

– Comment croire que Dieu ait permis que mon mari soit

mort d'une façon aussi ignoble ? Pitié, Monsieur, n'allez pas dire que

c'est Dieu qui a voulu cela !... Quelle souffrance ! Et il y en a tant

qui m'attendent !

– Ce n'est rien pour vous.

– Pour moi ? C'est tout pour moi. Je suis la femme de ce

soldat estimé, qui a été tué par des êtres infâmes. Je veux demander

justice contre ses assassins ! Vengeance, Dieu de Justice, vengeance,

ils ont tué le père de ces petites filles, le mari de cette veuve, qui

vous demande à genoux vengeance, justice et miséricorde.

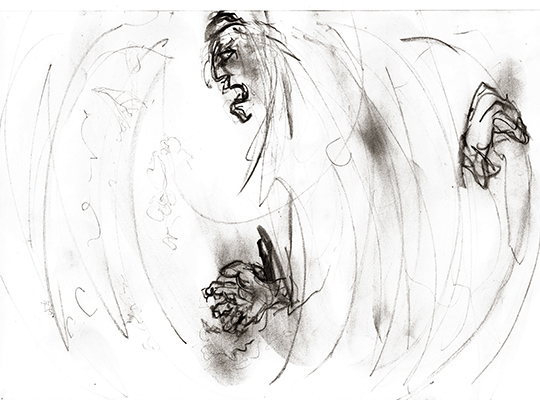

Dona Maria fut prise, à la fin de cette imploration, par un

tremblement de toutes ses fibres. Son visage plein de couleurs devint

subitement livide. Des larmes bouillonnaient sous ses paupîères closes,

et des spasmes nerveux contractaient ses doigts, qui prenaient la forme

de serres, donnant à ce composé d'horreur et d'infortune l'apparence

d'une mort particulière, celle d'une douloureuse agonie entrecoupée

d'épisodes délirants.

Comme personne ne l'invitait à s'asseoir, João Antunes

s'assit le plus spontanément et le plus commodément qu'il put, en

murmurant, sur un ton plein de compassion :

– Que Notre Dame des Congréganistes nous aide ! Il n'y a

que des chagrins en ce monde. Il nous faut tous souffrir !... – Et, se

tournant vers les domestiques qui soutenaient la veuve évanouie, il

demanda sur le même ton : – Elles durent longtemps, les vapeurs de

cette dame ?

– Ce ne sont pas des vapeurs, répondit avec humeur la

vieille Genoveva, une ancienne domestique de la maison, qui détestait

l'usurier, dont elle connaissait les ficelles aussi bien que sa

maîtresse. Si vous appelez ça des vapeurs, ajouta-t-elle, hors d'elle,

vous êtes bien capable de dire que Madame fait semblant de s'évanouir.

– Ne faites pas votre mijaurée. J'ai toujours entendu

appeler vapeurs ou pâmoisons ces choses-là. J'ai été marié, moi aussi,

et ma femme (que Dieu parle à son âme) avait des vapeurs, elle aussi.

– Comme ça ? Si elle pouvait en avoir moins... Il semble

que le Bon Dieu choisit les bons et ceux dont on a le plus besoin, pour

racheter la méchanceté de ceux qui ne manquent à personne...

– Que voulez-vous dire par là ? fit l'ancien marchand de

morue, froissé, qui n'était pas tout à fait stupide.

– Ce que j'ai dit... Vous voulez savoir, Monsieur João ?

Votre arrivée n'annonce rien de bon ; le mieux, c'est que vous ne

veniez pas faire encore plus souffrir ma maîtresse. Que lui voulez-vous

?

– Ce que je lui veux ? je ne l'ai pas encore oublié ; vous

le prenez de bien haut ; ce n'est pas ainsi que les maîtres de cette

maison paient les faveurs qu'on leur a faites.

– Ah ! je vois que vous choisissez le bon moment pour

réclamer le paiement de vos faveurs. Vous tombez à pic... Que

voulez-vous que je vous dise ? lança-t-elle brutalement en se tournant

vers les domestiques. Emmenez ces petites filles qui pleurent, pendant

que je porte Madame dans son lit... Quant à vous, Monsieur João, venez

à un autre moment.

– Tous les moments sont bons... Quand monsieur João da

Cunha m'a demandé cent pièces avant-hier, je ne lui ai pas dit que ce

n'était pas le bon moment.

– Je reviens tout de suite, dit la domestique en prenant

dans ses bras sa maîtresse inanimée pour la conduire dans sa chambre. À

son retour, elle prit l'attitude d'une dame, ce qui décontenança un peu

l'imperturbable stoïcisme de l'usurier.

– Que voulez-vous, à la fin ? De l'argent ?

– Si c'est possible, je veux mon argent ; si ce ne l'est

pas, je veux une reconnaissance de dette ou un gage, parce que je suis

pauvre, et que je ne gagne pas en un an ce que Dona Maria Rita gagne en

un mois ; je dois faire face à bien des difficultés, et je me tue au

travail dans mon bureau pour vivre sans avoir à rougir aux yeux du

monde et être utile à mes amis, quand ils ne veulent pas me faire du

tort. Voilà où l'on en est. Que Notre Dame des Douleurs des

Congréganistes me refuse toute assistance, si ce que je dis, ce n'est

pas la pure vérité. J'ai prêté au fidalgo cent pièces, et j'ai besoin

de savoir si la fidalga est prête à endosser le règlement de cette

dette ; je prouverai d'ailleurs, en prenant tout Porto à témoin, que je

suis incapable de réclamer ce qu'on ne me doit pas.

– Mais vous rendez-vous compte que c'est un véritable

crève-coeur de réclamer de l'argent à une pauvre veuve le jour où on

lui a tué son mari ?

– Mourir, en fin de compte, de cette façon ou d'une autre,

cela revient au même, on meurt. Vous dites que la veuve est malheureuse

; je n'y suis pour rien ; je suis malheureux, moi, si je perds mon

argent ; alors qu'elle, si elle était riche, elle le reste : son mari

n'a pas emporté ses propriétés avec lui dans l'autre monde. Je ne

dis pas que je veux mon argent tout de suite ; mais comme il nous faut

bien vivre aussi bien que mourir, et que je suis bien décidé à fuir les

Français je ne sais où, j'ai besoin d'emporter un document que cette

dame pourra récupérer n'importe quand.

– Et qui va lui parler, à elle, d'une telle chose ?

– Moi. Je ne mâche pas mes mots, Dieu merci. Allez voir

Madame dans sa chambre, et dites-lui que, si elle est en état de

m'écouter, j'ai besoin de lui parler, pour notre tranquillité à tous

les deux.

– Je ne vais pas me charger d'une telle commission.

– J'attendrai donc que Dona Maria vienne me parler. Je ne

m'en vais pas d'ici sans une reconnaissance de dette ou de l'argent.

– S'il y avait un homme dans cette maison, ça ne ferait

pas un pli...

– Voilà que vous me menacez, maintenant !... Que Notre

Dame des Congréganistes me vienne en aide... L'on se met en quatre, et

l'on se retrouve le nez dans l'eau... C'est ce qui arrive à quelqu'un

qui donne son argent. En tout cas je vous le dis, madame la vieille

boniche, sans aucune honte et sans craindre Dieu, ça m'est égal qu'il y

ait ici des hommes ou des femmes. Je n'ai pas peur du tout. C'est comme

je vous le dis ! Et ne venez pas m'échauffer la bile, sinon ça va mal

tourner, et l'on verra ce que l'on verra ! Attention ! Je suis bien

capable de vous coller un huissier dans les pattes.

Genoveva ne doutait pas de la perversité de l'usurier, et

cela lui inspira bien plus de craintes que ce que leur promettaient ses

ignobles menaces. L'aplomb avec lequel elle lui parlait jusque là fut

étouffée par la peur, l'espace de quelques minutes ; mais il lui vint

tout à coup une idée, qui lui rendit tout son courage. Elle quitta la

pièce, où João Antunes resta seul ; il calculait les conséquences de

son initiative, et se félicitait d'être aussi fripon. Genoveva revint,

et lui jeta à la tête un rouleau de papier.

– Tenez, espèce de salopard ; voilà deux actions de la

Compagnie ; c'est le salaire de cinquante années de travail au service

de cette maison. Quand la fidalga vous paiera vos cent pièces, vous me

rendrez mes actions ; et, si vous refusez de le faire (vous en êtes

bien capable) qu'autant de démons vous accompagnent tout au fond de

l'enfer que j'ai travaillé de minutes pour gagner cet argent !

– Je suis incapable de garder le bien d'autrui. Vous ne me

connaissez pas.

João Antunes rentrait chez lui fou de joie. Le choc du

rouleau de papier sur sa figure crevassée, il le prit comme l'on prend

la tendre impertinence d'une amante jalouse, qui dépose un baiser à

l'endroit où elle nous a pincé. Radieux dans sa gloire, le pas ferme et

le front haut, comme quelqu'un qui rentre après être venu à bout d'une

périlleuse entreprise, l'intrus dans la sordide rangée des

Kágados se

trouvait près de la Cordoaria, d'où lui parvenait le tumulte d'une

forte effervescence ; il se dirigea de ce côté, en boutonnant

soigneusement ses poches, pour les soustraire aux explorations de l'un

des fidèles vassaux qui vomissaient leurs poumons en beuglant : "Vive

la Sainte Religion ! À mort les Jacobins !"

En effet, les essaims de la populace s'agglutinaient

autour de la Relação, en hurlant comme mille diables. Un tourbillon

d'hommes venait d'arriver à la

Porta

do Olival, les uns en uniforme,

d'autres en guenilles, des enfants, des femmes, la poitrine nue et les

jambes pleines de boue. Une forêt d'épieux, de baïonnettes, d'épées et

de fusils qui se croisaient, se touchaient, se mêlaient dans l'air,

ajoutait au vacarme des voix, l'âpre cliquetis des armes et au tableau

de la canaille effrénée, saoule, terrible et omnipotente, les touches

sanglantes du carnage.

La canaille jouissait donc à présent de son heure de

triomphe, comme à chaque siècle. Le tribun d'un jour était applaudi aux

comices des tavernes. Vous pouvez être surpris de la rudesse de ce

langage. Vous trouverez peut-être malvenus les termes que j'emploie

pour noircir les révoltes populaires, que des politiques de mauvaise

foi trouvent le moyen de justifier en invoquant quelque cause sublime,

et même l'inviolable providence du progrès. Notez quand même que le

peuple sanguinaire qu'évoquent ces lignes et d'autres aussi

méprisantes, n'embrassait pas, mais rejetait l'idée d'une réforme, elle

assassinait ses apôtres ; il ne venait pas sur le théâtre

de la

rébellion échanger sa vie contre une bouffée de cet air de liberté qui

soufflait du côté de la France, tout imprégnée qu'elle fût d'une odeur

de sang ; il venait étrangler, dans la gorge des rares chantres de la

liberté au Portugal, la timide parole de sa rédemption.

João Antunes avait reconnu de loin son voisin, le

batelier, et António da Sousa, le boucher et l'ami de son voisin. Fort

de telles protections, il se hasarda à venir regarder de près ce qui

occupait le centre de cette multitude. En s'approchant, il vit le

cadavre de João da Cunha, attaché par le cou, le visage en bouillie, le

corps en lambeaux, enfin, parce qu'il avait été traîné là depuis le

Padrão das Almas.

João Antunes souffrait des dérangements chroniques de son

intestin. Il posa naturellement la main sur son abdomen insurgé, comme

nous la levons vers notre tête quand elle tourne. Il voulait se

retirer, mais ses jambes vacillantes le trahissaient. Et il ne pouvait

plus reculer. Il suivait les mouvements de la foule qui s'agglutinait

autour de lui. Il se retrouva à la porte de la Relação, et assista, à

son corps défendant, à une scène qui devait lui proposer un rôle digne

d'un autre personnage. L'on va voir comment un infâme peut se

transformer en honnête homme.. L'on verra aussi comment l'avarice étend

le domaine de ses fonctions jusqu'aux endroits où l'on ne trouve plus

aucun reste de nobles sentiments... et, malgré tout, l'aisance est plus

admirable encore avec laquelle les grandes infamies se dissimulent.

À la tête de ces mouvements anarchiques, l'on trouvait

Constantino Gomes de Carvalho, sentinelle à la forteresse de la Foz ;

Francisco José Reteniz, soldat de la légion ; António Corrêa, dit l

e

Maure (le voisin de José Antunes) et António de Sousa, le

boucher. C'étaient là les fervents apôtres de la révolte contre les

jacobins ; ils ont été les responsables de ce mémorable jour du 22 mars

1810 ; jour de honte et d'opprobre pour cette ville qui a laissé percer

de coups, en son sein, par des mains infâmes, quelques-uns de ses plus

honorables enfants, les premiers martyrs d'une idée dont ils ont tiré

si peu de profit !... et qui ont payé si cher leur renommée que

l'Histoire ignore, quarante ans après, leur sacrifice.

(3)

L'usurier suait d'abondance, serré dans les compresses de

la populace, quand, de différents points de la multitude, s'élevèrent

ces cris : "Nous voulons les traîtres emprisonnés ! Mort à Luis de

Oliveira ! Mort à Vicente José Silva !"

Ce plan infâme fut suivi d'effet. Le geôlier ouvrit les

portes presque à reculons. Le premier prisonnier traîné dehors est le

brigadier Luis de Oliveira. Les bourrades qu'il avait essuyées jusqu'à

la porte de la prison furent tellement originales, ou tellement en

harmonie avec les instincts des "fidèles vassaux du trône et de

l'autel" que le pauvre homme était presque nu, tandis que sa veste, sa

culotte et son gilet étaient remplacés par les haillons des vaillants

champions de l'indépendance nationale.

Embrassé à une statue de la Vierge, Luis de Oliveira

demanda à genoux qu'on lui permît de se confesser. Certains émeutiers

étaient d'accord, d'autres non, jusqu'à ce que Constantino Gomes de

Carvalho, pour couper court à toute discussion, et empêcher toute

mésentente malvenue, jugea bon de lui plonger la lame d'une épée dans

le cou. Quelques instants après, le brigadier n'avait plus visage

humain, c'était un ulcère où les germes sordides de la plèbe

rassasiaient leur férocité.

L'on assassina après lui dix ou douze hommes condamnés

pour Haute Trahison. Il se forma une longue ligne de cadavres ; la

canaille victorieuse vomit un tombereau d'imprécations ; c'était comme

un hymne à cet infernal triomphe. L'on offrit par toutes les rues de la

ville ce carnage en spectacle. Puis l'on passa à Vila-Nova, où l'on

jeta, du quai de la Bica, les corps dans le Douro.

João Antunes n'avait pas suivi ce cortège de cannibales.

Je ne saurais dire si sa situation était moins difficile que celle d'un

prisonnier arraché à sa cellule, et mort : il arrivait à peine à

respirer à l'air libre. En voici la raison : étourdi par les rapides

évolutions du massacre, l'usurier oublia qu'il portait dans la poche de

ses épais caleçons de velours un rouleau de papier. Pris dans le filet

dont les attroupements de la foule l'enveloppaient, il avait déjà fort

à faire pour éviter d'être proprement écrabouillé. Il s'était en vain

débattu tout un quart d'heure. Il se sentit à trois reprises

malmené dans la partie la plus sensible de ses chatouilleux intestins.

Il était enfin parvenu à filer par une clairière où Vicente José da

Silva devait être solennellement sabré. C'est alors qu'il avait

songé à palper sa poche... sans trouver son rouleau ! Une sueur froide

suinte entre les humeurs grasses sécrétées sous la pression. Il sent

des nausées, suite à la brusque révolution de ses viscères. Il prend

automatiquement sa tête sphérique dans ses mains convulsées. Il arrache

du fond de lui-même un rugissement semblable à celui d'un singe dont on

écrase la queue. Il pâlit, titube, tombe, je ne dirai pas comme un

sapin sur une montagne, mais comme le grec Lucius métamorphosé en âne

sous le poids de son infortune !

L'on porta José Antunes chez un cordonnier de la Porta do

Olival, on l'aspergea de l'eau croupie d'un baquet où celui-ci laissait

son cuir s'assouplir. On lui infligea de généreuses secousses, à

réveiller un mort, avant de le tenir pour ivre-mort, comme l'on tient

de nos jours un ivrogne pour un colérique, et de l'envoyer au diable,

puisque l'on ne pouvait rien tirer de cette misérable brute.

João Antunes finit par reprendre connaissance, et se

retrouver face à une bonne douzaine de coquins, séparés du gros de

l'armée qui, à cette heure-là, traînait les cadavres dans les rues, une

hécatombe offerte à la Patrie, à la Religion, et au Prince Bien-Aimé,

qui mangeait des bananes au Brésil.

Encore mal réveillé, il promena ses yeux craintifs sur

l'assistance, et commit l'imprudence d'accuser les estimable patriotes

qui l'entouraient de lui avoir volé ses papiers. À peine eut-il

prononcé ces mots, le malheureux fut complètement réveillé ; sous

l'effet de quatre coups de pied homériques qui le remirent d'aplomb. Il

se trouva que le commissaire passait par là avec des ordres pour le

geôlier, en compagnie du Père Domingos de Queiroz, sergent

d'artillerie. Ils reconnurent João Antunes et durent déployer des

trésors de touchante éloquence pour l'arracher aux griffes du peuple.

Le malheureux raconta au prêtre-sergent et au commissaire l'infâme

spoliation dont il avait été victime, lui qui vénérait à ce point la

Religion ! qui était un si fidèle vassal de son Roi ! qui, de notoriété

publique, révérait tellement Notre Dame des Douleurs des Congréganistes.

Larmes et prières inutiles. On lui conseilla de se

résigner pour ne pas perdre le précieux capital de la vie. Mais il

n'avait plus de jambes qui l'amenassent jusqu'à l'endroit où ce crime

abominable avait été perpétré. Il espérait voir son voisin, le batelier

; peut-être arriverait-il, lui, à tirer quelques ficelles pour lui

rendre ses actions de la compagnie, le gage pour ses cent pièces tant

pleurées. Et il attendit.

À deux heures, la plèbe revenait, en exigeant des têtes.

João Antunes vit son voisin de loin ; il courut après lui,

mais le Maure ne lui accorda pas une grande importance, bien qu'à

maintes reprises, il lui eût, en tant que gardien vigilant de sa

maison, soutiré, pour s'acheter du vin, quelques liards, qu'il avait

d'abord serrés dans ses mains d'avare.

– En voilà un autre ! s'exclama le batelier. Je ne vous

l'ai pas dit ?

– Qui ça, António ? dit João Antunes.

– Le Garde des Sceaux, ce Jacobin, cet hérétique ! À mort

le Garde des Sceaux, qui voulait nous faire coffrer à la Relação, pour

avoir tué le Jacobin de la Bandeirinha !

- À mort, à mort le Garde des Sceaux ! répondaient à l'unisson

des centaines de voix rauques, fatiguées, exhalant une atroce

haleine de fond de barrique.

Le Garde des Sceaux, malade, arrivait en effet, dans une

petite chaise à porteurs, pour être supplicié sur l'échafaud bas,

dégoulinant encore du sang des autres victimes abattues. Le magistrat

qui s'était moqué de l'avertissement du Kágado était pratiquement mort

de mort naturelle. Près de la petite chaise, l'on distinguait le Frère

Manuel da Rainha dos Anjos, avec son vénérable visage, et sa touchante

éloquence, qui parlait aux tourbes aussi vite déchaînées que domptées,

dans la stupide conscience de leurs devoirs. Le moine les invitait à

conduire le prisonnier devant le révérendissime évêque-gouverneur, pour

y être plus solennellement condamné à la peine suprême, s'il la

méritait. Le bon prêtre avait eu recours à la ruse, après avoir

constaté l'impuissance de la sacro-sainte parole de son ministère de

paix.

João Antunes avait assisté à la scène. Il eut une de ces

inspirations qui ne viennent que rarement à un homme serré dans les

brodequins de l'infortune ! "C'est le seul moyen de sauver mon argent

!" rugit-il du fond des sombres cavités que le ver de l'avarice avait

creusées dans son âme.

Rapprochant son épaule de celle du batelier, il lui glissa

à l'oreille :

– Dis, António, veux-tu gagner vingt pièces ?

– Si je veux ! Voulez-vous, Monsieur João, que je massacre

quelque âme damnée.

– Non, je veux que tu sauves le Garde-des Sceaux.

– Ce n'est pas possible !

– Si... Et tu touches aujourd'hui même vingt pièces.

– Mais vous voyez bien, Monsieur João, que je ne suis pas

le seul chef de ce peuple ; il y a Constantino, Reteniz, le boucher, et

moi...

– Eh bien, on leur donnera dix pièces à chacun.

– Dix pièces, ça ne fait pas beaucoup.

– Douze.

– Vingt, comme à moi.

– Vingt, c'est beaucoup : quinze.

– Attendez ici, je reviens tout de suite.

Le batelier siffla entre ses doigts ; l'on entendit des

sifflements identiques ; en une seconde, ils étaient tous les quatre en

conférence, un peu à l'écart de la populace, qui semblait ébranlée par

les touchantes représentations du confesseur du Garde des Sceaux.

Pendant ce temps, João Antunes était plongé dans ses calculs... mais le

parlementaire ne lui laissa pas le temps de les achever.

– C'est entendu : soixante cinq pièces en tout, lui dit le

Maure à l'oreille. Notre homme va être remis à l'évêque, qu'ils en

fassent ce qu'ils voudront. Ça vous va ?

– Et vous le lâcherez pour soixante pièces ? Ça fait un

compte rond ! répliqua jovialement l'usurier.

– C'est notre dernier prix, Monsieur João ! Si vous êtes

d'accord, ça marche ; sinon, il est là-bas, et il va faire un plongeon

dans le Douro.

– Eh bien, soit ! Cochon qui s'en dédit ; mais tu ne diras

jamais que je t'ai fait cette proposition.

– Ça va de soi, si vous nous le dites, motus et bouche

cousue ! Vous avez entendu ?

– Oui ; pas un mot là-dessus.

Le batelier fit un signe à l'orateur attitré, le boucher,

et celui-ci hurla :

- Oh, les gars ! On va remettre le jacobin à

l'évêque-gouverneur, qui le condamnera et lui infligera la peine qui

conviendra à la Sainte Religion et au Roi, notre seigneur. Relâchons-le

et partons faire leur fête à quelques hérétiques, qui se trouvent

encore en prison, et puis nous irons à la prison ecclésiastique faire

leur fête à l'autre Garde des Sceaux de la Relação, à l'abbé de

Lobrigos, et au Penteeiro. Exécution ! Personne ne touche à cet homme !

L'un de nos chefs va vous accompagner à la Cour de Monseigneur

l'Évêque. Qu'est devenu le Maure.

– Me voici !

– Accompagne-le, et vive le Prince Régent, notre Seigneur !

– Vive le Prince Régent !

– Et vive la Sainte Religion !

– Vive la Sainte Religion !

– Et vive le peuple de Porto !

– Vive le peuple de Porto !

– À mort les jacobins, les hérétiques, et les fidalgos qui

ne sont pas des compatriotes comme nous !

- À mort !

La foule céda le passage à la petite chaise. Ils était

suivi de près par le moine, l'usurier, et le batelier. João Antunes dit

à l'oreille du moine.

– C'est moi qui l'ai tiré d'affaire.

– Vous avez bien agi. J'ai tout de suite vu que mon

éloquence était trop molle pour y arriver, sans le secours de Dieu.

– Ne dites rien, votre Révérence. Taisons-nous.

Après avoir mis pied à terre, le chef de la justice monta

l'escalier du palais, soutenu par son confesseur et son vieil ami, le

marchand de morue.

– Vous me le disiez bien, Monsieur João Antunes, murmura

le Garde des Sceaux, tout pâle.

– Je vous ai prévenu. Vous vous êtes moqué de moi, et

c'est moi qui vous ai tiré d'affaire.

– Vous ?!

– Oui, Monsieur.

– J'ai cru que c'étaient les exhortations de mon

confesseur.

– Ils n'étaient pas du genre à l'écouter... La meilleure

des exhortations, c'est l'argent.

– Vous avez bien fait... Nous en parlerons là-haut... Qui

est cet homme qui reste à côté de la chaise ? Il me semble que c'est

l'un de ceux qui m'ont arrêté.

– Absolument ! C'est avec lui que j'ai passé un contrat

sur votre vie.

– Et cet homme vient récupérer son argent.

– Si vous l'avez sous la main... Sinon, c'est moi qui le

lui donnerai.

– Ce ne sera pas nécessaire... L'évêque doit avoir de

l'argent... Il en faut beaucoup ?

– Deux cents pièces ; il y a quatre chefs ; cinquante pour

chacun.

– J'aurais donné beaucoup plus pour ne pas passer par de

telles émotions ; je donnerais tout pour la vie ; j'ai envers l'homme

qui m'a sauvé des obligations dont on ne s'acquitte pas avec de

l'argent. Vous êtes un homme d'honneur.

Dom António de São José de Castro vint accueillir, les

bras grands ouverts, le chef de la justice.

– Je viens me faire juger par vous, Votre Excellence, dit

le magistrat.

– Vous êtes condamné à être mon hôte, dit l'évêque en

souriant.

Peu après, João Antunes fut appelé à l'intérieur du

Palais, reçut deux cents pièces et une chaleureuse embrassade, pleine

de reconnaissance.

L'usurier flottait littéralement dans les airs, en dépit

du poids dont il était chargé. Il y gagnait cent trente-cinq pièces de

commission. On lui avait volé six cent mille réis, la valeur des

actions de la Compagnie, il se retrouva avec deux cent soixante-quatre

mille réis en plus

(4), en dédommagement des

coups de

pied qu'on lui avait

administrés. Il n'avait jamais fait une aussi bonne affaire.

Le batelier reçut les soixante-cinq pièces convenues, et

courut les distribuer, mais pas si vite qu'il n'entrât à la Porta dos

Carros boire une chopine de Alto-Douro, tandis que João Antunes

entrait, comme chaque jour, chez les Congréganistes, pour prier sa

révérée Notre Dame des Douleurs. La prière terminée, il entra dans une

auberge casser la croûte, et se trouva à deux doigts d'avoir sa

digestion troublée par deux coups de poing, suite à des mots avec

l'aubergiste qu'il accusait de l'avoir refait sur une demi-chopine.

Monsieur João avait de magnifiques turpitudes.

Puis il courut chez lui saluer le sarcophage renfermant

son argent. C'est là que se trouvaient sa vie, son sang, dont il

rétablit la circulation, en y injectant plus de trente pièces qu'il

ajouta aux autres.

Quatre jours après les scènes glorieuses que j'ai décrites

d'après des documents sans malice, l'armée française bivouaquait sur

l'Agra de São Mamede, à une demi-lieue de Porto. On engage les

premières escarmouches, au cours desquelles la garnison de la ville se

fait toujours, pour ainsi dire, proprement étriller par un ennemi bien

entraîné. Mais c'est un plaisir rare de savourer en connaisseur

l'hilarante description des événements, un manuscrit inestimable en son

genre, un étrange composé de mensonges dans un style abominable, né des

élucubrations d'un prêtre désœuvré, qui m'est tombé entre les mains

grâce à un illustre antiquaire.

À l'en croire, c'était un bonheur de voir fuir vingt mille

français commandés par Soult, Loison, Delaborde, Quesnel, et tant

d'autres qui ont vu les pyramides et frappé d'épouvante une Europe

ébranlée par le bras de fer de Bonaparte. Ce sont ces hommes qui

fuyaient devant une garnison de six mille loqueteux, de trois cents

moines qui conduisaient l'artillerie composée d'une demi-douzaine

d'obusiers, lesquels servaient de lest à des navires marchands, et se

trouvaient entassés à cet effet dans les magasins de Miragaia. Ce bon

historien, n'arrivant pas à concilier le succès de cette soudaine

invasion avec de tels traits de patriotisme chez les défenseurs, se

retourne vers la Providence, et dit que le Seigneur avait voulu nous

cingler du fouet de sa colère, représentée par le maréchal Soult.

Serait-ce le cas ?

Sans doute. Le 26, cependant, pour échapper à la colère du

Seigneur qu'il respectait fort, après Notre Dame des Douleurs des

Congréganistes, João Antunes voulut passer à Vila Nova de Gaia, et

prendre le vent à partir de là. Il était absolument convaincu que son

argent, enterré à trois empans sous l'écorce terrestre, appartenait dès

lors aux mondes souterrains, et que ce n'est qu'en creusant un trou aux

antipodes, que l'on pourrait mettre la main dessus. Le marchand de

morue à la retraite ne connaissait heureusement rien aux antipodes.

Le pire, ce fut qu'on ne lui permit pas de passer sur

l'autre berge. La plèbe despotique avait obstrué le passage, empêchant

tout accès aux barques, et vociférait contre la lâcheté de ceux qui

fuyaient des Français qui n'entreraient jamais à Porto. D'autres,

moins heureux que João Antunes, qui fuyaient le sac, furent attaqués

par les gardes, des "patriotes". Nous devons pieusement nous en tenir à

la version du religieux historien : "...d'autres furent au passage

délestés d'une partie de leurs objets de valeur (par les sentinelles)

sous prétexte qu'il fallait absolument vérifier ce qu'ils emportaient."

Ah les braves gens ! Il y a des

patriotes

comme ça.

Soult avait eu pitié de cette poignée d'imbéciles qui

l'asticotaient avec leurs batteries hors d'usage. Il envoya un

parlementaire à Porto, proposer une paix salutaire. Le parlementaire

fut dépouillé de ses décorations, et sabré. Une légitime rancœur eut

raison des misérables défenses. Les Français entrèrent, comme ils

auraient pu entrer quelques jours avant. Les "vaillants" défenseurs

réservèrent leurs derniers élans d'héroïsme à leur fuite, et cette

réserve s'avéra pour eux fort utile. Ils fuyaient intrépidement. Le

prêtre dit cependant qu'il fut, à ce qu'il semble, l'un des derniers à

fuir, qu'il s'accomplit là des prouesses inouïes. "Il est juste,

raconte-t-il, de montrer à la postérité l'inépuisable valeur et

l'exceptionnelle intrépidité dont a fait suffisamment preuve, dans la

14e Batterie – São Pedro au Lindo Vale – le père Domingo de Queiros,

naturel de cette ville, et sergent de la compagnie des artilleurs

ecclésiastiques, qui a fait feu sur l'ennemi, avec la plus grande

précision, lui a infligé de notables dommages, et ne perdit rien de sa

valeur et de son intrépidité jusqu'à l'entrée de l'ennemi, mit le feu

aux poudres, ce qui entraîna beaucoup de victimes, et se retrouva

complètement brûlé." Il est bien dommage que l'illustre Père Domingos

Queiroz, sergent d'artillerie, ait été brûlé, du coup. Une excellente

personne ! Un Mucius Scaevola en soutane, qui s'est brûlé spontanément,

entraînant dans la mort nous ne savons combien de prêtres qui étaient

ses camarades ! Comme tu as été outragé, martyr du Golgotha, par ceux

qui renouvellent l'huile de la lampe de son temple, il y a dix-neuf

siècles!...

(5)

Essayer de décrire João Antunes quand on lui a dit que les

Français étaient entrés par la Prelada, c'est absurde. Il perdit la

tête. Il allait d'un coin à l'autre du petit sous-sol de sa maison, les

ongles fichés sur son crâne hérissé. La rue des Arménios, déserte il y

a peu, était envahie par les gens qui fuyaient du Cidral, du Monte dos

Judeus, et des rues adjacentes.

– Au pont ! Au pont ! – C'était le cri de tous. Antunes eut un

moment de lucidité : fuir avec les autres. Son argent restait hors de

la portée des pillards ; en dehors de l'argent, ses vieux draps et

trois chaises disloquées ne lui donnaient pas d'angoisse excessive.

Restait un registre gardant une trace écrite de ses transactions : il

le prit sous son inévitable capote, et se glissa dans le torrent des

fuyards. Le flot grossissait de plus en plus. C'était un vacarme

infernal et dissonant d'exclamations entremêlées. Les enfants criaient

après leurs mères qui les oubliaient. Des vieillards levaient les mains

vers leurs enfants en les suppliant de ne pas les abandonner. De douces

dames piaillaient chaque fois qu'on écrasait leurs chaussures de soie.

Des femmes en guenilles jouaient du poing pour se frayer un chemin à

chaque pas qui les rapprochait de leur supposé salut. Moines et nonnes,

soldats et catins confondus, pêle-mêle, priant, sacrant, se mettant

sous la protection de la Vierge, et invoquant la toute-puissance de

Satan.

Et dans ce vortex, qui tourbillonnait en passant par la

Porta Nobre, João Antunes se débattait, le cœur au bord des lèvres,

tout retourné, hors d'haleine, les vêtements déchirés, tantôt furieux,

tantôt contrit, faisant des vœux coûteux à Notre Dame des Douleurs, et

se repentant de son imprudente prodigalité ; grinçant des dents sous la

pression de la foule, et tentant de donner un coup de pied en traître à

un gamin qui l'empêchait de passer ; serrant sur son cœur son registre

avec la trace écrite de ses transactions, et levant frénétiquement le

col de sa capote rebelle, que les secousses faisaient glisser de son

dos éreinté...

Ce flux torrentiel avait atteint le pont. Tout le monde

sait comment l'on se retrouva avec trois mille cadavres. Négligence ou

trahison, les trappes étaient ouvertes. La multitude s'entassa dans les

barques ; sous le poids, les antennes se brisèrent à grand fracas ; les

gorges de l'abîme engloutirent des masses compactes, un

débordement de centaines de corps, des familles réunies dans une

dernière étreinte.

Si, dans ce magma de cris, l'on put distinguer un

inimitable rugissement, c'est João Antunes da Mota qui l'a poussé.

Un grand coquin était mort, mais l'espèce ne s'est pas

éteinte.

***

I

Les romans font du tort à bien des gens. Des personnes ont

tendance à

s'inspirer de modèles qu'ils admirent et envient dans les fictions, se

perdent en les contrefaisant, et s'offrent en pâture au ridicule. L'on

dispose, ces derniers temps, de bien des exemples de cette vérité,

d'autant plus sensibles que notre société est trop petite pour qu'on

puisse nous les cacher, et trop intolérante pour les admettre sans en

rire. Des hommes sans aucune originalité, ou originalement fous,

singent tout ce qui se distingue du commun. Crédules jusqu'à

l'absurdité, ils acceptent comme réels et légitimes les fruits

excentriques de têtes excentriques, et se permettent de donner le ton à

une société mesquine, où n'apparaissent ni le Zaffie de

La Salamandre,

le Tremor de

Leila, le

Brûlart de

Atar-Gull, le

Vautrin du

Père Goriot,

le Leicester de

Luxe et Misère,

en un mot l'homme fatal. Ces imitateurs

sont extrêmement dangereux, ou grotesques. Ne trouvant pas dans la vie

ordinaire la place qui leur revient, ils veulent s'en emparer de vive

force. Puis, de deux choses l'une : ou ils atteignent les sommets de la

perversité, foulent au pied l'honneur, crachent au visage de la

société, et se piquent de tomber dans le même abîme que leurs victimes

; ou – ce qui se produit presque toujours – ils se prennent pour des

hommes exceptionnels, rêvent comme Obermann, s'emportent comme Hamlet,

se gaussent de la vertu comme Byron, lancent des malédictions comme

Faust, et accusent toujours un monde ignoble qui ne les comprend

pas. présentation d'un personnage.

Je veux vous donner une idée de Guilherme do Amaral. Vous

allez faire la connaissance d'une victime des romans.

Ce garçon de vingt ans et quelques vient de la Beira Alta.

Il est né, et il a vécu jusqu'à dix-huit ans dans le village de ses

parents. À quinze ans, il est allé à Coïmbra faire les études

préparatoires sans lesquelles on ne peut suivre une formation dans

quelque université. Revenu au moment des vacances, il a vu mourir sa

mère, et, comme il n'avait plus de père, il s'est trouvé émancipé à

dix-huit ans. Sa maison lui rapporte douze mille cruzados. Guilherme do

Amaral se considère libre et riche.

Sa principale passion, ce n'était pas la chasse, ni la

pêche, ni les chevaux : c'étaient les romans. Il acheta des centaines

de volumes français, lut jour et nuit, apprit des pages par cœur, qui

électrisèrent une âme déjà combustible, s'attacha aux caractères

inspirant une immense terreur, comme dit J. Janin, trouva mièvres les

amours éthérées de Roméo, de Pétrarque, de Bernardin, d'Antony, de

Rastignac...

Imprégné de ces incandescentes leçons, il regarda autour

de lui, et se trouva seul. Il voulait le monde, il voulait de l'air,

assouvir sa faim de fulgurantes impressions.

Il résolut de quitter son hameau pittoresque, et il

écrivit, sur la tombe de sa mère, un romantique adieu dans un style

apocalyptique qu'elle n'aurait pas compris, si elle l'avait entendu. Il

s'en fut à Lisbonne. Il présenta de flatteuses lettres de

recommandation, et reçut un excellent accueil. Son entrée dans les

salons impressionne les plus fins observateurs, et il n'est pas

indifférent aux femmes. Nous sommes en 1843.

La nature a doté Guilherme do Amaral de quelques attraits,

qui ne démentent pas le moule dans lequel il donne intérieurement une

forme à sa tortueuse vocation. Il est pâle, il a de grands yeux noirs

et ardents, qui ne trahissent pas une pénétrante curiosité ou une

mordante lucidité ; ils expriment on ne sait quelle tendre mélancolie,

une sorte de douloureuse introspection, une plus profonde vision de ce

qui se passe en lui, que des vaines frivolités qui l'entourent.

Au bal, il marche presque toujours de long en large, en

fumant, dans la salle déserte où l'on fume. Il répond, le plus

laconiquement possible, aux obligeantes questions de ceux qui

l'appellent leur ami, qu'il connaît à peine, ou qu'il fait semblant de

connaître à peine. Quand il pénètre dans la salle où tourbillonnent les

valses, il s'appuie au battant de la porte, éteint son regard, penche

la tête sur son épaule, fronce un front comme rongé par l'ennui,

consulte sa montre qui indique minuit, bâille comme s'il n'en pouvait

plus, et regagne sa chambre. Il y ouvre un roman, et lit jusqu'à quatre

heures du matin.

Il vit toute une année ainsi. Il n'a pas d'ami intime ; il

n'a pas de femme qui l'aime ; il n'en voit même pas une, parmi tant,

dont le tempérament singulier pourrait s'accorder à son caractère.

L'une de ces connaissances lui demanda un jour :

– Quel âge avez-vous, Monsieur Guilherme ?

– Vingt-et-un ans.

– Depuis combien d'années vivez-vous en société ?

– Ma société n'est pas de ce monde.

– Si c'était le pontife qui s'exprimait ainsi, les

affaires de l'Église iraient mieux... Vous êtes las...

– Oui.

– Vous avez dû avoir une vie orageuse, souffrir de

terribles naufrages dans la mer des aspirations...

– Je me sens mort ; mais je ne sais pas quand j'ai vécu.

– Quelque existence antérieure. Il y a des hommes qui ont

une vague réminiscence d'une vie antérieure.

– C'est possible ?

– Je ne fais pas de mon opinion un système ; mais, à vous

voir, à vingt-et-un ans, séparé du grand corps de la société, je crois

toutes les merveilles de la métempsycose.

Ramé, en 1840, croyait être

le

Ramus de 1540. Le pire,

c'est qu'il est mort fou. Dites-moi :

Aimez-vous ?

– Je ne puis aimer ; je pose la main sur mon cœur, et je

la retire gelée.

– Vous vous en tenez donc à une image chimérique, qui vous

soustrait aux amours plus ou moins sensuelles de ce monde ?

– Je rêve d'une image. Je ne la rencontrerai pas sur la

face de la terre.

– Quelle idée vous faites-vous des femmes de notre globe ?

– Elle est fort mauvaise : rien que mensonges, appétits

grossiers, vénalité, corruption.

– L'avez-vous constaté par vous-même ?

– Non, je n'y tiens pas. Toutes les désillusions

préexistent en moi. L'on devine de loin le crotale au bruit qu'il fait

en rampant.

– Ce monde doit vous sembler bien infâme. Quel jugement

portez-vous sur les hommes ?

– Celui de Vautrin, le personnage stoïque de Balzac.

– Vautrin est un méchant modèle ; si je m'en souviens

bien, c'est un forçat sorti du bagne.

– Qu'importe ; le malheur l'avait révélé ; il avait la

science des larmes ; il est devenu philosophe, un philosophe plus

crédible que Rousseau, dans les longues veilles de son infortune.

– Voulez-vous le prendre pour maître ?

– Je suis absolument original ; je n'étudie personne.

– Avez-vous aimé ?

– Jamais ; je pense avoir déjà répondu à cette question.

– Vous n'aviez pas encore répondu. À votre place, je me

retirerais dans la Thébaïde de mon village. La vie à Lisbonne doit vous

inspirer une intolérable indignation.

– Je ne vois pas cette vie provocante. Jusqu'à

aujourd'hui, le regard de mon esprit ne s'est pas baissé. L'aigle, pour

l'instant, plane au milieu des nuages. Quand je descendrai, je

laisserai une trace de sang...

L'interlocuteur de Guilherme do Amaral sourit. Le

lendemain, dans les cafés, sur les places et dans les salons, ce

dialogue était répété dans ses moindres détails, soulevant des éclats

de rire. Le provincial, sur le pas de la sarcastique mordacité de cette

connaissance, devint la proie du ridicule, de la "raillerie" comme

disaient les femmes,

qui ne s'y

prêtaient point d'elles-mêmes.

Un

littérateur le traita de

Vautrin en

caleçons, un autre d'

Arthur

des

Puces, un autre de

Byron

mariné, un autre de

Zaffie en

sabots, un autre

de

Leicester empaillé. On

épuisa tous les pseudonymes grotesques ; on

tourna en dérision la funèbre gravité du provincial, l'immolant aux

moqueries des femmes, comme à un supplice mérité pour avoir osé les

outrager.

Sans le nommer, un feuilleton écrit par un certain

Maxime

de Trailles (voir Balzac) qui se distinguait alors dans le

registre du

persiflage et des sarcasmes, avant de devenir une sorte de

Comte

Talorme de Mery (voir

Amour

et Rome) et exercer maintenant les

fonctions diplomatiques de son collègue... ce feuilleton donc, ciselé

de telle sorte qu'il ne dissimulait pas le moindre trait de Guilherme,

fit au provincial une plaisante publicité, dont il ne profitait pas

encore, sauf dans un petit cercle. Pour enfoncer le clou, on lui remit

un journal sous un pli fermé, en lui conseillant de quitter Lisbonne

pour revenir "dans sa patrie" cultiver les choux et les patates. Les

quolibets, les mots et les injures lui paraissaient tellement

cuisantes, elles blessaient tellement sa vanité, qu'Amaral, trop gamin

pour secouer cette banderille, la sentit au plus profond de son cœur,

en conçut de la honte, se concentra sur la conscience de l'importance

qu'on lui accordait, et se repentit d'avoir si textuellement parodié

les monstrueux modèles de ses romans.

Le jeune homme accablé était pourtant fort loin du cynisme

indispensable pour faire face aux insolences du feuilletoniste, qui se

trouvait être précisément l'homme qui lui avait soutiré, au cours d'une

conversation, ses extravagantes théories.

Les quelques jours que Guilherme passa encore à Lisbonne,

il resta enfermé dans la chambre de son hôtel. Personne ne vint le voir

ces jours-là. Mais, la veille de son départ, en allant faire ses adieux

aux personnes qui l'avaient présenté, il en rencontra une qui lui tint

ce langage :

– Vous faites bien de quitter Lisbonne. Cela n'a rien à

voir avec ce que vous avez imaginé. Les excentricités sont bien vues,

ici, mais il faut que l'excentrique ne remue pas le couteau dans les

plaies de ces gens. Vous avez dit à monsieur ***, votre ami ou une

connaissance, que les femmes n'étaient que mensonge, vénalité et

corruption. Peut-être aviez-vous raison, mais ce n'est pas une chose à

dire à n'importe qui. L'excentrique peut se saouler tous les jours,

personne ne le tourne en ridicule pour ça ; à la rigueur, on le plaint.

Il peut être querelleur, hanter la nuit les corps de garde, personne

n'en fait des gorges chaudes. Il peut escroquer, séduire calomnier qui

il voudra... il ne sera pas chassé pour cela par le mari de la femme

qu'il a calomniée ; ce qu'il ne peut se permettre, par contre, c'est de

fixer à travers ses lorgnons, avec un souverain mépris, les femmes des

salons, et de dire : "Tout cela me lève le cœur." Vous êtes célèbre ;

vous êtes peut-être un sceptique, plus qu'il n'est convenable ;

soyez-le autant que vous voudrez, mais ne le dites pas aux hommes,

dites-le aux femmes qui, loin d'en être froissées, se bercent de

l'espoir de vous séduire, en vous galvanisant à grand renfort de

sourires voluptueux. Vous êtes fatigué ? Couchez-vous, dormez, n'allez

pas dans le monde, administrez-vous les toniques ordinaires de la

solitude, qui fortifient l'esprit et font renaître les désirs assouvis.

Les salons ne sont pas bons pour tous. Mais si votre lassitude est une

fiction, je vous conseille en ami d'y renoncer. Vivez comme tout le

monde. Mangez, buvez, dormez, agacez, séduisez, calomniez, défendez les

femmes calomniées par d'autres, battez-vous avec les maris de vos

comtesses de Restaud, jouez votre maison, dédommagez-vous de vos pertes

en faisant comme votre censeur, qui a signé d'un pseudonyme le

feuilleton où il vous caricature joyeusement. Voulez-vous devenir

célèbre dans les salons ? Pas d'insultes, et pas de récriminations

contre les femmes. Un profond silence avec les hommes ; mais, avec

elles, une languissante éloquence, l'élégiaque regret d'un ange dont

vous avez rêvé à quinze ans, de sorte qu'une fois cette vision bien

affinée, l'ange finira par être la femme à qui vous parlez, puis une

autre, jusqu'à la maîtresse de maison, eût-elle cinquante ans. Sans

témoins, en tête à tête, on peut dire à une femme tout ce qui porte

atteinte à son amour-propre : elle souffre, se tait et l'endure ; mais,

avec un homme, c'est très sérieux. Cela prouve que l'honneur ne dépend

pas de la conscience, il dépend de l'opinion publique ; nous nous

sentons déshonorés lorsque les autres disent que nous l'avons été.

Dites à l'oreille d'une femme : "Vous n'êtes que mensonge, vénalité,

corruption." elle éclatera de rire, si elle est parfaitement délurée ;

et, si elle ne l'est pas, elle se tait par timidité, et le devient ;

pas une seule critique en présence des hommes. Si cela vous convient de

dire que vos illusions sont mortes d'une apoplexie foudroyante,

dites-le sans prendre un ton sentencieux, sans la grivoise pédanterie

de certains sots qui donnent des leçons de scepticisme, affalés

sur l'épaule nue de femmes perdues. Je ne sais que vous dire de plus.

Pas de singeries. Lisez, mais n'imitez pas ; et, si vous voulez vous

écarter de la nature, inventez quelque nouveauté qui ne contredise pas

les caprices de l'opinion en vogue. Si la mode est au scepticisme,

soyez sceptique, mais donnez des preuves que vous croyez à la façon de

Saint Thomas, au moins pour ce qui touche... Soyez heureux, mon ami.

S'il n'y a rien à espérer de mes conseils,

stulta est gloria... Tant

pis pour vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quarante-huit heures après, Guilherme do Amaral, avec sa

mémoire prodigieuse, répétait, dans la chambre d'un hôtel à Porto, les

leçons de son précepteur.

II

Cette graine ne fut pas semée sur un sol ingrat.

Comme tous les hommes sans originalité, à peine conscients

de leur propre personnalité, sans cette réelle expérience des choses,

qui individualise la nature de chacun, Guilherme do Amaral accepta les

théories du gentilhomme de Lisbonne, les jugeant bonnes pour son propre

usage, sans qu'elles sortent cependant de la sphère de l'ordinaire.

Ce qui rebutait le provincial, c'était la vie banale, le

trivial encroûtement des vocations vulgaires, la fade déperdition des

allégresses sottes, et des aspirations mesquines où la jeunesse

consumait les forces de son esprit, entre le plaisir de se mettre une

veste élégante, et la joie de voir sa bien-aimée le soir à sa fenêtre.

Vivre selon les principes développés à Lisbonne par son compatissant

ami, ça lui convenait, ça flattait son nouveau caractère, ça lui

épargnait les railleries dont l'avaient abreuvé d'inexorables

critiques, qui, à mon avis, ne le valaient pas, et devaient une large

indemnisation en ridicule si Amaral leur réclamait la monnaie de sa

pièce.

Guilherme ne connaissait personne à Porto ; mais, à la

table ronde de l'

Águia d’Oiro,

il rencontra des garçons de sa province

qu'il avait connus à la foire de Viseu, qui s'étaient fait des

relations à Porto, et se montraient prêts à le présenter à

l'aristocratie, à la médiocratie et au gratin des bistrots. Guilherme

ne dit pas non.

Le baron de Carvalhosa donnait ces jours-là un bal. Un

gentilhomme de Viseu demanda une carte d'invitation pour son ami, un

provincial riche, valant au moins trois cent mille cruzados,

célibataire, fort sérieux, un excellent parti pour une jeune fille. Le

baron s'empressa de lui donner une invitation, et s'en fut répéter à la

baronne ce qu'on lui avait dit. Outrepassant les règles de l'étiquette,

il alla déposer une carte chez Guilherme do Amaral. Le soir du bal, il

accueillit le provincial avec force démonstrations, le présenta à sa

femme et à ses deux filles, et l'invita au dîner d'anniversaire de sa

fille Margarida, le dimanche qui suivait le bal. Tout cela semblait un

bon début à Guilherme. La franchise de la société de Porto lui plaisait

; mais il se préparait à ne pas démentir la mélancolie de son nouveau

système dans les joyeuses libations d'un festin.

Une heure après l'entrée d'Amaral au bal du baron de

Carvalhosa, toutes les femmes savaient que le provincial était

célibataire, riche, et fort sérieux.

– On dit qu'il est riche, murmurait à l'oreille de son

amie une intéressante jeune fille aux yeux languides, au teint blafard,

et au sourire mélancolique.

– Je l'ai entendu dire, répondit sa cousine.

– Tu l'as entendu !? Et il est vraiment riche ?

– Je pense que oui ; mon oncle, le conseiller, m'a parlé

de trois cent mille cruzados.

– Vraiment ?! Et il ne fait la cour à personne ?

– Je pense que non, du moins à Porto, dit Margarida, qui

était sûre que non.

– Tu vas voir qu'elle...

– A attiré son attention ? C'est vrai, à mon avis.

– Mais n'y a-t-il pas trois ans qu'elle se fait courtiser

par Henrique de Almeida ?

– Et alors ? C'est un passe-temps.

– J'ai cru que c'était une affaire sérieuse. Henrique de

Almeida est un garçon de talent, et qui présente bien...

– Et qui... ?

– Il n'a pas trois cent mille cruzados, mais...

– Mais... tu as tout dit. Pourquoi ne te fais-tu pas

courtiser par des garçons de talent, il y en a tant, qui sont

disponibles ? J'en connais deux ou trois qui te font des vers, et te

dépeignent de telle sorte que qui ne te connaîtrait pas penserait que

tu n'es pas un être de ce monde, et que tu te rends à des bals mondains

après avoir fui la cour céleste.

– Je te reconnais bien là, Francisquinha !... Mais je sais

bien où tu veux en venir...

– Ce n'est pas difficile ! Le fait est que ta pâleur

romantique, tes yeux de vierge de la saudade, ton sourire de

résignation douloureuse ont trompé beaucoup de monde ; mais, en fin de