|

Au Canard bleu (nouvelle) version en PDF (78 Ko> |

|

| Les Historiques

Le bon Medium La Griffe du Lion Les Jours distraits Le Manoir de plaine aventure Les Lusitanes

Les mauvaises Lectures...

Le Marin d'Arrábida O Caciheiro... (en portugais) Antes de Sintra (en portugais) Santa Coruja.... (en portugais) Amor sardento.. (en portugais) |

Les Romans policiers

Tapis Le cycle des chartistes Fausse Note Quatre Dames en Bateau La dédicace Travaux d'Épingle Retour aux Sources Le Vaisseau Fantôme |

Les Psys

Cerveaux cassésIl Sous la Plage Le cycle de Jocelyn : I La Tilde II La Commode III Il n'y aura que l'aube IV Le Cas Jocelyn V Les Temps confondus Les Vieux

Le centenaire au youpalaForte mémoire Échantillon La faute aux castors |

Les Nouvelles |

| RETOUR SOMMAIRE |

|

Au Canard bleu (nouvelle) version en PDF (78 Ko> |

|

|

Sur le plateau où elle est née, l’on n’était pas surpris de voir des

visages velus, et des pieds fourchus. La belle Raymonde était velue, et

elle avait les pieds fourchus,ainsi

qu’un beau troupeau de vaches

pyrénéennes. Séraphin, son grand dadais de fils, était resté au pays.

Xavier, son homme, n’avait que des pieds fourchus. Séraphin répondait

au canon le plus commun à ceci près qu’il était beau comme un ange de

la première hiérarchie mises à part les trois paires d’ailes qui

caractérisent l’espèce. L’on pourrait écrire un roman sur

Séraphin et ses dix-huit enfants. Sa progéniture a essaimé dans le

vaste monde, bien qu’elle tînt plutôt de ses grands-parents. L’on

aurait du mal à imaginer tout ce qu’ils ont vécu, les enfants de

Séraphin. Il y aurait là de quoi nourrir une bonne douzaine de sagas,

mais je n’ai aucune de me lancer dans une saga. Pour ce qui est

du roman, il me manque l’art et la manière. Raymonde et Xavier tenaient une guinguette au bord de la Marne, et à l’enseigne du Canard Bleu. C’était une immense grange aménagée. La terrasse simplement protégée par un préau — foin des tonnelles —donnait sur la rivière. L’étage, sous un toit de chaume pentu des deux côtés, était bien éclairé par de larges ouvertures vitrées au ras du plancher ; on y avait disposé quatre rangées de lits, et une dizaine de tables de toilette contre les murs, lavabo, petit miroir, éponge, savon, petit bassin. Des draps pouvaient être tendus pour ménager la pudeur des personnes du sexe. On y accédait par une échelle de meunier. Pas de quoi tenter le chaland, mais la Raymonde cuisinait comme personne le chou rouge à la flamande et la saucisse de veau. Il y avait des canards, des oies et des poules pour les béotiens, apprêtés à la boulangère, car elle faisait chaque matin son pain et ses tartes. Cela rissolait à four descendant. C’était rustique et c’était bon. Comme disait Auguste Patachon, chroniqueur de son état, et toujours flanqué de son cortège de rapins, de poètes et de compositeurs juvéniles : – Si la magicienne Circé avait servi le chou rouge de la Raymonde à Ulysse, il serait devenu un cochon comme les autres. Non loin de l’auberge, il y avait un village, dont tous les habitants étaient partis, on ne sait trop pourquoi. D’aucuns disaient qu’après avoir rentré les blés des champs à l’entour dans la grange dont la Raymonde avait fait une auberge, les villageois avaient trouvé plaisant de forcer à tour de rôle un tendron qui préférait les filles aux garçons. Elle aurait maudit le village avant de rendre l’âme. Une nuée de taons se serait levée des terres moissonnées comme une fumée, qui, au lieu de s’en prendre aux bêtes, se serait acharnée sur les hommes. Quand la Raymonde est arrivée, elle a, dit-on, claqué des mains, comme son homme, pour faire partir les sales bêtes dans leurs campagnes. Elle avait au préalable pris la précaution d’acheter le village entier et la grange à leurs anciens propriétaires, tout heureux de trouver preneur, fût-ce pour une bouchée de pain. Quand elle avait ouvert son auberge, certains s’étaient sentis floués. – Vous pouvez retourner dans votre village, avait lancé Xavier aux mécontents, si le cœur vous en dit. Il y avait comme un bourdonnement dans sa voix. Je vous livre l’histoire telle qu’on me l’a rapportée. Libre à vous d’en faire un conte. Le sujet est maigre. Et je suis incapable racler toutes les circonvolutions de mon cerveau pour consacrer ne serait-ce que cinq ou six paragraphes à cette histoire. Ma muse est exigeante… Après avoir défait le général Mac Mahon à Sedan, et contraint l’Empereur à abdiquer, les Prussiens se sont mis à battre nos campagnes. Nul n’était à l’abri de leurs attentions. Nous étions prévenus, les casques à pointes ramèneraient les taons aux alentours de l’auberge, mais il ne fallait pas nous inquiéter, nous n’aurions à endurer que leurs bourdonnements. Je ne crois pas trop aux contes, mais je ne suis pas fermé à toutes les suggestions. Patachon et ses amis se gaussent de moi, parce que je n’écris guère, et parle fort bien de ce que je serais capable de faire si je tombais sur un beau sujet. L’on ne se penche plus que sur de bien médiocres héros. L’espèce court les rues, au contraire des beaux sujets. Je suis comme Saül de Tarse, il me faut un éclair sur le chemin de Damas. Cette invasion de Prussiens et de taons pouvait dégourdir ma muse… C’était comme une vivante métaphore… Nous savions ce à quoi s’exposeraient les casques à pointes en bivouaquant à une demi-lieue de l’auberge. Quelques-uns ont un jour essayé de faire main basse sur les oies de la Raymonde. Ce n’est pas facile d’essayer d’en attraper dans un nuage de taons particulièrement voraces. Leur commandant s’est présenté, et a sommé le père Xavier, accoudé à son comptoir, de remettre à ses hommes toute sa basse-cour, tandis que la Raymonde s’activait à l’immense poêle où mijotaient ses choux. – Il y a suffisamment de tables libres, dit le père Xavier, dans la langue natale de l’intrus, et vous êtes les bienvenus. C’est la maison qui offre, parce qu’elle ne peut faire autrement. L’officier voulut montrer qu’il dominait parfaitement notre langue, comme tous les aristocrates conscients de leur rang. – Peu me chaut ce que vous nous offrez, mon bon, je vous ferai remarquer que nous vous occupons, au cas où cela vous aurait échappé, et que nous n’avons besoin de personne pour nous servir nous-mêmes. Le nuage de taons se faisait autour de lui de plus en plus épais. – Je ne comprends pas vraiment, dans ce cas, le sens de votre démarche. Notre basse-cour vous est ouverte. – C’est que vos taons la défendent férocement. – Ce ne sont pas nos taons. Nous servons nos clients et ils se servent. Notre clientèle est habituée. Le commandant jeta un regard sur la terrasse et dans la salle. La clientèle semblait effectivement habituée. – Nous sommes nouveaux dans le pays, et pas aussi à l’aise que vos clients. Vous seriez aimable de m’apporter en personne vos oies à notre bivouac. – Celles que vos hommes essayaient d’attraper ? – Toutes vos oies… – Elles viendront d’elles-mêmes. Le bivouac fut littéralement envahi, il y en avait jusque sous les tentes. Ce n’est pas rien que d’avoir affaire à de telles légions d’oies tandis que des taons s’accrochent par centaines à chaque uniforme. Le père Xavier se présenta au commandant. Il se montra plus diplomate qu’on ne pouvait l’espérer. – Nous avons un grand grenier avec trente lits et de quoi se livrer à de sommaires ablutions. Vous pourrez également vous installer dans les maisons vides tout autour. Nous avons choisi ce village, parce qu’il était abandonné, et n’avait pas servi de carrière à d’autres. Les taons nous protègent des intrus. Aucun taon n’avait piqué le commandant, depuis un bon moment. – Ils se tiennent tranquilles quand on ne fait aucun mouvement brusque. Vous pourrez l’expliquer à vos hommes. – Nous sommes parfois tenus, dans l’exercice de notre métier, de faire des mouvements brusques. – Comptez-vous exercer votre métier dans notre auberge ? – Si nécessaire, vos campagnes sont remplies de partisans. – Il n’y a ici que des habitués, et notre table est bonne. Le sang-froid de ces vaillants soldats, était à peindre. Ils ne voulaient manifester aucune faiblesse devant les clients de la Raymonde. Les nuages de taons, l’invasion des oies les plongeaient dans l’univers des contes. Le commandant s’était de lui-même englué dans les filets de la patronne, et fichait une paix royale à ses hommes qui ne s’en plaignaient pas. Il passait le plus clair de ses journées à la regarder cuisiner, comme naguère, dans son salon de Breslau, la comtesse de Bergen faire la coquette sur une bergère assiégée d’une cohorte d’hommes du monde. À côté de la Raymonde, la Gräfin, n’était plus qu’une pie qui se rengorge. Et dire qu’il avait rêvé de la conquérir un jour, lui qui possédait tant de terres en Haute Silésie ! L’époux de la comtesse Margaretha von Biligue était tombe sous la coupe d’une cuisinière. Il est vrai qu’elle avait une tête d’ourse faite femme, la cuisinière, que ses poils soulignaient la finesse des traits, qu’elle avait, contrairement au plantigrade commun, des yeux et des gestes de chat, la puissance d’un sanglier. Sa robe ne cachait rien de ses formes velues, et il imaginait les tourbillons du pelage autour de ses seins, et les abords vertigineux de son doux maelstrom. Elle portait des sandales à son pied nu, dont le gros orteil se détachait nettement des autres. Le plus terrible c’est qu’il n’avait même pas envie de l’empoigner pour lui faire valoir ses droits d’homme et de soldat. Il la regardait simplement comme la Mer Baltique lorsque le soleil hésite à se coucher à l’horizon, comme une cascade descendant d’une montagne hérissée de résineux et de nuages. Son mari s’était pris de sympathie pour le commandant, il s’installait près de sa table, un siège pour lui, un autre pour ses pieds, tout aussi fourchus que ceux de sa compagne. – Comme le temps passe, dit-il un jour, on ne le voit pas filer… Le commandant sursauta.  -

– …Aucune importance. Vous

contrôlez votre secteur, comme

on vous l’a demandé, et quelque chose me dit que l’on n’envisage pas de

vous confier une autre mission. – Qu’en savez-vous ? – Cette guère sera courte, et vous en sortirez vainqueurs. Votre pays se diluera dans une grande Allemagne, confirmant de la plus belle des façons le Zollverein de monsieur Bismarck, qui aurait pu s’étendre au-delà des États où il est en vigueur, sans les ambitions territoriales de votre souverain, et son désir d’accabler notre pays, en lui infligeant un tribut monstrueux. Votre futur chancelier prévoyait-il la haine qui aura de la peine à s’éteindre entre nos deux pays, quand il a revu et corrigé une dépêche de son roi, ce qui est, pour le moins, cavalier. Si vous êtes vous-même prussien, monsieur le Duc, c’est que Marie-Thérèse, reine d’Autriche et de Hongrie, a dû céder la Silésie à vos maîtres. Les historiens se nourrissent de ces niaiseries. Vous y jouez votre partie… – Tu vas finir par ennuyer notre hôte, lança la Raymonde de son fourneau. J’étais là pour assister à cette scène ainsi qu’Auguste Patachon, et tous les membres de notre petit cercle. Nous avons savouré cette petite leçon d’Histoire. Certains cabaretiers pourraient en remontrer aux professeurs de Sorbonne, qui n’ont pas le pied fourchu. C’est à peine si le commandant s’aperçut que les taons avaient disparu. – Vous pourrez bientôt regagner vos foyers, Monsieur le commandant, dit Xavier sans le regarder. – Vous avez l’air bien sûr de vous, dit le commandant. – Pourquoi les taons auraient-ils disparu ? Nous ne tarderons pas à signer l’armistice, le peuple de Paris commence à s’agiter. Notre gouvernement devra disposer de toutes ses forces pour calmer son enthousiasme, il est prêt à sacrifier deux provinces et même à se laisser vilainement dépouiller. On ne crache pas sur une telle occasion. – Seriez-vous un devin, Monsieur Xavier ? – Je ne lis pas dans une boule de cristal, ou du marc de café, je réunis quelques indices, et j’imagine le pire. Vos pareils n’auront de cesse qu’ils n’aient entraîné leur pays dans une autre guerre, et elle durera plus de cinq mois. J’aimerais me tromper. Sur un point au moins, le Xavier ne se trompait pas. Une estafette vint avertir le commandant qu’il était temps de revenir sur ses bases. Le moment était venu de faire ses adieux à la Raymonde qui lui dit : – Nous sommes au-dessus de ces politesses, commandant. Vous êtes attendu. J’ai appris six mois après qu’il n’était pas attendu si tôt. Il n’est pas galant de vouloir faire des surprises à une épouse. Il ne fut pas aussi affecté qu’il l’aurait cru, mais il se devait d’expédier l’intrus dans un duel au pistolet où il eût préféré mourir lui-même. L’idée de ne plus revoir la belle Raymonde lui était de plus en plus insupportable. Si insupportable qu’il préféra se trancher un jour la gorge aux pieds de la comtesse de Bergen qui n’en demandait pas tant. Son épouse en fut ulcérée. Auguste Patachon ne douta pas un instant que le peuple s’agitait et qu’incapable de s’opposer à l’armée prussienne, la troupe allait se déchaîner contre la populace. Tout le monde décida de le suivre, sauf moi. Il n’en fut point affecté : – C’est là qu’on reconnaît les vrais auteurs, mon petit Jean-Charles. Pour bien parler des événements, il vaut mieux ne pas s’exposer à la mitraille. Je ne suis qu’un chroniqueur qui travaille au jour le jour, sans prendre mes distances. Différence de tempérament… Ma tête bouillonnait déjà. Il faut chauffer son four avant de cuire son pain. J’en tiens pour les maturations lentes. La table était bonne et les prix modiques. La belle Raymonde m’avait suggéré d’installer mon cabinet de travail dans l’une des maisons abandonnées. L’ameublement était sommaire, une table, une chaise, et de quoi écrire. Je couchais à l’auberge. Je me sentais comme coq en pâte pendant que mes camarades dressaient des barricades. Monsieur Thiers ne s’était pas employé à entamer l’autorité de l’Empereur pour voir des ouvriers en blouse recueillir le fruit de ses travaux Il faut se méfier des opposants irréductibles : en tant que chef du pouvoir exécutif, il lui était plus facile de s’arranger avec les occupants, qu’avec les exigences d’un peuple qui se croit souverain. En contenant quelque temps les Prussiens, la deuxième armée de la Loire s’était obstinée à retarder l’échéance. Il pouvait à présent donner libre cours à sa rage en étouffant dans l’œuf une révolution inaboutie, faute de temps. Je m’apprêtais à dresser un monument à mes camarades gémissant sous la botte d’une République triomphante. La Raymonde ne l’entendait pas ainsi, car elle s’était prise d’affection pour mes amis. – Tout est joué, me dit-elle, vers la fin du mois de mai. Il est temps de montrer un peu de courage, mon petit Jean-Charles, nous allons ramener ce qui reste de votre petit monde. L’auberge se passera de nous une journée ou deux. Nous partirons ce soir. Au pire, nous serons de retour après-demain. Elle n’était plus la même à la tombée du jour. Son pelage avait disparu. Elle semblait plus belle encore, et bien moins inquiétante. On se serait damné pour elle, mais pas de la même façon. Elle y perdait ce qu’elle y gagnait. La phrase paraîtra impertinente aux censeurs les plus sévères. Je n’en trouve pas d’autre. Xavier avait sorti un chariot plein de barriques. La Raymonde avait prévu d’en lâcher une à chaque barrage. Nous n’en rencontrâmes que trois. Les quatre chevaux de trait, monstrueux, filaient à une allure intemporelle. Nous étions assis, tous les trois, sur l’unique banquette, sans aucun rembourrage. Mon postérieur n’arrivait pas à amortir les cahots. Je me demande encore comment je suis parvenu à m’assoupir, coincé contre un accoudoir en bois. Nous avons passé l’octroi comme un coup de vent, et nous nous sommes arrêtés sur les hauteurs de Belleville avant la minuit. Nous laissâmes les chevaux dans une écurie, le tombereau dans une cour et trois trois barriques au marchand de charbon, il nous en restait encore dix. C’était un camarade. Le temps d’absorber quelques chopines pour nous donner du cœur à l’ouvrage, et d’épaisses tranches de saucisson, l’on eut la cruauté de m’envoyer seul aux nouvelles. C’était le moins que je pusse faire. Je me rendis pour commencer dans un estaminet fréquenté par des journalistes qui me reconnurent. Auguste Patachon se cachait dans une remise, près des Halles de Baltard. Xavier ne voulut pas m’y laisser aller seul. – Il y a bien des choses que vous ne sentez pas, ou pis, que vous ne voyez pas, m’a-t-il fait remarquer. – Nous allons partir comme ça, sans armes ? – L’on n’entend plus que celles des Versaillais. Nous croisions des patrouilles qui ne nous voyaient pas, comme si l’ombre des maisons refusait de nous lâcher. Nous n’eûmes aucune peine à le trouver. Il me serra ans ses bras. – Le temps n’est pas aux effusions, dit Xavier. Il faut trouver les autres. Trois d’entre eux étaient morts en combattant, trois autres se cachaient, Les plus malchanceux moisissaient dans une cave mal éclairée près de Versailles. On tirait sur ceux qui s’approchaient des soupiraux. Xavier me laissa auprès d’Auguste Patachon. Deux heures après, il était de retour avec les trois qui s’étaient cachés. L’un d’eux, un de nos poètes, voulait repartir au combat. Xavier haussa les épaules : – Faute d’avoir su gagner cette guerre, il ne reste plus à ce gens-là qu’à rétablir leur ordre. Quelle idée aussi que de mettre sur pied un gouvernement insurrectionnel ! Un gouvernement provisoire ne devient légitime que lorsque il est venu à bout de celui qu’il conteste ! Et qu’il n’est plus nécessaire de s’insurger ! Vous aurez voulu tenter la chance. Il fallait mettre les rescapés à l’abri, chez le marchand de charbon. Cette fois-ci, Raymonde nous suivit. Le poète voulait partir avec nous. – Jean-Charles tient à se distinguer, dit-elle, c’est bien son tour. C’était mon tour, effectivement. Le marchand nous prêta deux mulets, une charrette plate, et cinq sacs de charbon pour faire bonne mesure. Nous allions du pas lent de nos bêtes. Nous portions à ce point tout le chagrin du monde sur nos épaules, que personne ne songea à nous faire de misères. Quand nous arrivâmes près de la cave où mes amis étaient détenus, les gardes avaient posé leurs fusils pour affronter des moustiques assoiffés de sang. Xavier m’ouvrit toutes les portes je ne sais comment, tous les prisonniers s’égaillèrent dans les rues, sauf mes amis que j’installai sur la charrette, à côté des sacs de charbon. En participant à cette expédition, j’étais remonté dans leur estime. Je ne croyais pas l’avoir perdue. Je ne sais comment leur nom a pu disparaître de la liste des proscrits. Mais il valait mieux ne pas se montrer, quoi qu’en eût le poète. La Raymonde lui représenta qu’il serait discourtois de réduire tous nos efforts à néant. Le moins qu’il pût faire, c’était de ne pas retomber entre les griffes de ses tortionnaires. L’on ne viendrait pas nous chercher dans le village, ni à l’auberge. Et si c’était le cas, nos hôtes seraient à même de lever d’autres nuées de taons. Le poète entreprit l’aubergiste : – Qu’est-ce qui vous a retenu de nous soutenir quand il en était temps ? – Ne vaut-il pas mieux être victime que bourreau ? Qu’auriez-vous fait de monsieur Thiers, de son assemblée, et de tous ceux d’entre vous qui auraient voulu modérer l’enthousiasme des plus cruels. La révolution n’a pas laissé que de bons souvenirs, et monsieur Robespierre faisait un merveilleux bouc émissaire. Devions-nous vous empêcher de garder les mains propres ? Il y avait là de quoi satisfaire la plus exigeante des Muses. Je me suis installé à ma table de travail, et la page est restée désespérément blanche. Je suis incapable d’imaginer ce que je n’ai pas vu, et surtout ce que j’ai vu !

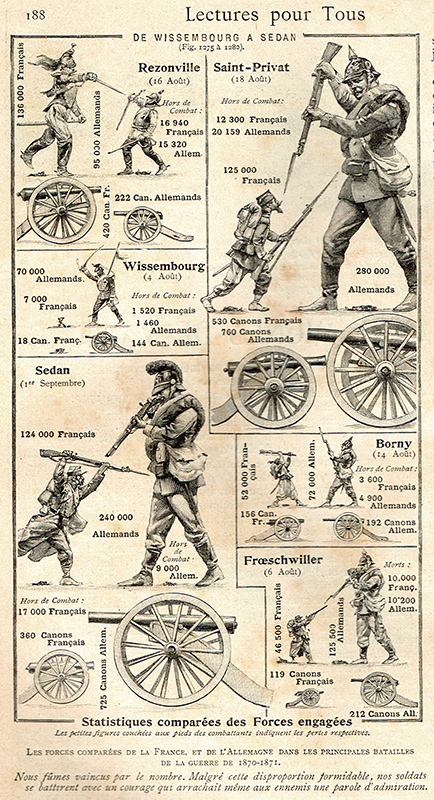

***  Lectures pour tous - Mars 1900

© texte R. Biberfeld - 2014 photo Milly (91) jhrobert- 2014 |

| Retour au Sommaire général |

| Ces oeuvres sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France. - JH Robert |

|